Patientenrechte und KI-Transparenz: Was Sie wissen müssen

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine immer größere Rolle im deutschen Gesundheitswesen. Sie unterstützt Ärzte bei Diagnosen, Behandlungsempfehlungen und organisatorischen Aufgaben. Doch wie transparent müssen diese Systeme für Patienten sein? Und welche Rechte haben Sie als Patient?

Hier die wichtigsten Punkte:

- Recht auf Information: Patienten müssen über den Einsatz von KI informiert werden, inkl. deren Funktionsweise und Grenzen.

- Datenschutz: Ihre Gesundheitsdaten dürfen nur mit Ihrer Zustimmung genutzt werden.

- Einwilligung und Widerspruch: Sie können der Nutzung von KI widersprechen oder Ihre Zustimmung widerrufen.

- Menschliche Kontrolle: Wichtige Entscheidungen dürfen nicht allein von KI getroffen werden.

Fazit: Transparenz und klare Kommunikation sind der Schlüssel, um Vertrauen in KI im Gesundheitswesen zu schaffen.

Rechtlicher Rahmen für KI-Transparenz im deutschen Gesundheitswesen

Überblick über die wichtigsten Vorschriften

Im deutschen Gesundheitswesen gibt es sowohl internationale als auch nationale Regelungen, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) steuern. Eine der zentralen Grundlagen ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Besonders relevant ist hier Artikel 22, der Patienten das Recht einräumt, nicht ausschließlich durch automatisierte Entscheidungen beeinflusst zu werden. Das bedeutet, dass wichtige medizinische Entscheidungen nicht ohne menschliches Eingreifen getroffen werden dürfen.

Zusätzlich unterliegen KI-Systeme, die für Diagnose, Überwachung oder Behandlung eingesetzt werden, den strengen Vorgaben der Medizinprodukteverordnung (MDR). Diese Verordnung stellt sicher, dass solche Technologien umfassend geprüft werden, bevor sie im Gesundheitswesen Anwendung finden.

Auch auf nationaler Ebene gibt es Initiativen, die den Umgang mit Gesundheitsdaten regeln und die Transparenz bei KI-Anwendungen erhöhen. Diese Maßnahmen sollen nicht nur den verantwortungsvollen Einsatz von KI fördern, sondern auch dafür sorgen, dass Patienten besser informiert sind.

Umsetzungszeitplan

Die Umsetzung dieser Vorschriften erfolgt in mehreren Schritten. Gesundheitsdienstleister sind verpflichtet, ihre internen Abläufe – etwa bei der Dokumentation oder der Patientenaufklärung – regelmäßig an die neuesten Vorgaben und Fristen anzupassen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass der Schutz der Patientenrechte und die Transparenz beim Einsatz von KI im Alltag langfristig gewährleistet bleiben.

Patientenrechte im Zusammenhang mit KI im Gesundheitswesen

Wenn Künstliche Intelligenz (KI) in der medizinischen Behandlung eingesetzt wird, stehen Ihnen als Patient bestimmte Rechte zu. Diese Rechte basieren auf rechtlichen Vorgaben und sollen sicherstellen, dass Sie informiert, geschützt und in Entscheidungen einbezogen werden.

Recht auf Information und Transparenz

Ärzte sind verpflichtet, Sie über den Einsatz von KI-Systemen bei Ihrer Diagnose oder Behandlung umfassend zu informieren. Diese Informationen müssen klar und verständlich sein. Sie haben das Recht zu wissen, welche Art von KI verwendet wird, welche Daten verarbeitet werden und wie diese Ergebnisse Ihre Behandlung beeinflussen.

Ein Beispiel: Wenn ein KI-System Ihr Röntgenbild analysiert, muss Ihnen erklärt werden, dass die endgültige Diagnose immer von einem Arzt gestellt wird. Sie können nachfragen, wie zuverlässig das System ist und welche Grenzen es hat. Falls medizinische Fachbegriffe verwendet werden, müssen diese so erklärt werden, dass Sie sie verstehen. Und wenn etwas unklar bleibt, dürfen Sie so lange nachfragen, bis Ihnen alles verständlich ist.

Recht auf Datenschutz und Privatsphäre

Ihre Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen und dürfen nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung für KI-Anwendungen genutzt werden. Diese Zustimmung muss freiwillig, spezifisch und auf einer informierten Grundlage erfolgen.

Sie können jederzeit erfahren, welche Ihrer Daten gespeichert sind, wer darauf zugreifen darf und wie lange diese Daten aufbewahrt werden. KI-Systeme müssen durch Maßnahmen wie Verschlüsselung, Zugangsbeschränkungen und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen geschützt werden.

Ein praktisches Beispiel: Wenn Ihre Krankenakte digitalisiert wird, um von einem KI-System analysiert zu werden, haben Sie das Recht zu erfahren, ob diese Daten anonymisiert werden, ob sie an Dritte weitergegeben oder für Forschungszwecke genutzt werden.

Recht auf Einwilligung und Widerspruch

Sie haben das Recht, der Nutzung von KI bei Ihrer Behandlung zu widersprechen. Ihr Widerspruch darf nicht dazu führen, dass Sie eine schlechtere Behandlung erhalten. Das medizinische Team muss Ihnen alternative Behandlungsmethoden anbieten, die ohne KI auskommen.

Außerdem können Sie genau festlegen, wofür Ihre Daten genutzt werden dürfen. Zum Beispiel können Sie zustimmen, dass Ihre Daten für Ihre eigene Behandlung verwendet werden, aber gleichzeitig der Nutzung für Forschungszwecke widersprechen. Und falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie Ihre Zustimmung zur KI-Nutzung jederzeit widerrufen – auch nachträglich.

Recht auf menschliche Aufsicht

Wichtige medizinische Entscheidungen dürfen niemals ausschließlich von einer KI getroffen werden. Ein qualifizierter Arzt muss die Ergebnisse der KI prüfen, die finale Entscheidung treffen und die Verantwortung dafür übernehmen.

Ihr Arzt sollte die Empfehlungen der KI kritisch hinterfragen und mit seinem Fachwissen abgleichen. Sie können verlangen, dass Ihnen erklärt wird, warum der Arzt einer KI-Empfehlung folgt oder davon abweicht.

Bei Unsicherheiten, insbesondere bei schwerwiegenden Diagnosen wie Krebs oder größeren Eingriffen, haben Sie das Recht auf eine zweite Meinung. In vielen Kliniken arbeiten heute interdisziplinäre Teams, die KI als Hilfsmittel nutzen – die Entscheidungen treffen jedoch immer Menschen. Dieses Zusammenspiel aus Technologie und menschlicher Expertise sorgt dafür, dass Ihre Behandlung so sicher wie möglich bleibt.

Umsetzung der KI-Transparenzanforderungen

Gesundheitseinrichtungen stehen vor der Aufgabe, die Transparenzanforderungen für KI-Systeme zu erfüllen und dabei Patienten verständlich zu informieren. Mit einer klaren Strategie lassen sich rechtliche Vorgaben einhalten und das Vertrauen der Patienten stärken.

Compliance und Risikomanagement

Die Einführung von KI-Systemen im Gesundheitswesen erfordert eine strukturierte Planung und Überwachung. Beginnen Sie mit einer umfassenden Risikoanalyse aller eingesetzten KI-Anwendungen, um potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren.

Technische Sicherheitsmaßnahmen sind hierbei entscheidend. Dazu gehören verschlüsselte Datenübertragungen, regelmäßige Sicherheitstests und mehrstufige Authentifizierungsverfahren. Alle eingesetzten Systeme sollten den aktuellen Cybersecurity-Standards entsprechen und kontinuierlich überprüft werden. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Sicherheit bei, sondern stärken auch das Vertrauen der Patienten.

Ein effektives Qualitätsmanagementsystem dokumentiert alle KI-bezogenen Prozesse. Dazu zählen die Protokollierung von Entscheidungen, die Nachvollziehbarkeit von Algorithmus-Updates und regelmäßige Leistungsüberprüfungen der Systeme. Zusätzlich ist es sinnvoll, einen speziell geschulten Datenschutzbeauftragten für KI-Anwendungen zu benennen.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinischem Personal, IT-Experten und Rechtsabteilungen ist ebenfalls essenziell, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen. Neben den technischen Aspekten spielt eine klare und verständliche Kommunikation eine zentrale Rolle.

Patientenaufklärung und Kommunikation

Damit Patienten Vertrauen in KI-Systeme entwickeln, ist eine transparente und verständliche Kommunikation unverzichtbar. Das medizinische Personal sollte in der Lage sein, komplexe KI-Prozesse in einfache Worte zu fassen. Unterstützend können Infografiken oder kurze Erklärvideos eingesetzt werden, die veranschaulichen, wie KI-Systeme funktionieren und welche Rolle sie in der Behandlung übernehmen.

Die Aufklärung sollte mehrsprachig erfolgen und auf unterschiedliche Bildungsniveaus abgestimmt sein. Strukturierte Aufklärungsgespräche mit einem klaren Ablauf helfen, alle wichtigen Punkte abzudecken – dazu gehören die Art der eingesetzten KI, ihr Zweck, die verarbeiteten Daten sowie mögliche Grenzen des Systems. Ergänzend bieten schriftliche Informationsmaterialien in leicht verständlicher Sprache den Patienten die Möglichkeit, die Inhalte später in Ruhe nachzulesen.

Zusätzlich können standardisierte Einverständnismodelle dabei helfen, die Patientenrechte zu sichern und die Kommunikation zu vereinfachen.

Vergleich der Einverständnismodelle

Die Wahl zwischen Opt-in- und Opt-out-Modellen hat direkte Auswirkungen auf die Patientenakzeptanz und die rechtliche Sicherheit. Beide Ansätze bieten Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden sollten.

| Aspekt | Opt-in-Modell | Opt-out-Modell |

|---|---|---|

| Patientenautonomie | Höhere Kontrolle durch bewusste Entscheidung | Geringerer Aufwand für Patienten |

| Rechtliche Sicherheit | Sehr hoch durch explizite Zustimmung | Erfordert klare Widerspruchsmöglichkeiten |

| Implementierungsaufwand | Höher, da aktive Zustimmung nötig ist | Geringer, da Teilnahme automatisch erfolgt |

| Patientenbeteiligung | Potenziell niedriger durch aktive Zustimmung | Höher durch automatische Einbeziehung |

| Dokumentationsaufwand | Umfangreich, jede Zustimmung wird erfasst | Weniger, da nur Widersprüche dokumentiert werden |

| Flexibilität | Granulare Zustimmung möglich | Eher pauschale Zustimmung |

Das Opt-in-Modell eignet sich besonders für sensible Anwendungen, da es den Patienten eine bewusste Entscheidung ermöglicht und das Gefühl der Selbstbestimmung stärkt. Das Opt-out-Modell kann hingegen bei etablierten und weniger risikoreichen Anwendungen sinnvoll sein, um eine höhere Teilnahmequote zu erreichen – vorausgesetzt, die Patienten werden aktiv über ihre Widerspruchsrechte informiert.

Ein hybrider Ansatz kombiniert die Vorteile beider Modelle: Während Standardanwendungen im Opt-out-System laufen, erfordern risikoreiche KI-Verfahren eine explizite Zustimmung. Klare interne Richtlinien sind hierbei unerlässlich.

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen bringt komplexe Herausforderungen mit sich, die oft spezialisierte Lösungen erfordern. Dr. Sven Jungmann bietet Vorträge und Beratungen zu künstlicher Intelligenz und digitaler Gesundheit an, um Organisationen praxisnahe Ansätze für diese Transformation aufzuzeigen und erfolgreich umzusetzen.

sbb-itb-49a712f

KI-Transparenz für alle Patienten zugänglich machen

Eine umfassende Patientenaufklärung ist der Schlüssel dazu, KI-Transparenz für alle zugänglich zu machen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Patientenschaft äußerst vielfältig ist – sei es in Bezug auf Bildungsniveaus, sprachliche Hintergründe oder körperliche Einschränkungen. Nur wenn diese Vielfalt einbezogen wird, kann der Zugang wirklich barrierefrei gestaltet werden.

Sprachbarrieren und Gesundheitskompetenz überwinden

Deutschland ist geprägt von kultureller Vielfalt. Viele Menschen haben einen Migrationshintergrund oder kommen aus unterschiedlichen Bildungsschichten. Studien belegen, dass ein erheblicher Anteil der Bevölkerung Schwierigkeiten hat, gesundheitsbezogene Informationen zu verstehen.

Um dem entgegenzuwirken, sind mehrsprachige, leicht verständliche Materialien entscheidend. Übersetzungen sollten nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell angepasst sein. Fachbegriffe sollten durch einfache, klare Erklärungen ersetzt werden, begleitet von kurzen, prägnanten Sätzen und einer klaren Struktur.

Visuelle Hilfsmittel können komplexe KI-Prozesse besser greifbar machen. Infografiken mit leicht verständlichen Symbolen und mehrsprachige Erklärvideos haben sich dabei als besonders wirkungsvoll erwiesen.

Die sogenannte Teach-Back-Methode, bei der Patienten in eigenen Worten wiedergeben, was sie verstanden haben, hilft zusätzlich, Missverständnisse zu vermeiden. In komplexen Fällen können kulturell geschulte Mediatoren oder professionelle Dolmetscher wertvolle Unterstützung leisten.

Barrierefreiheit für alle Patienten

Auch Menschen mit Behinderungen benötigen spezielle Maßnahmen, um Zugang zu Informationen über KI zu erhalten. Ergänzend zu den bereits beschriebenen Standards der Patientenaufklärung können folgende Ansätze helfen:

- Sehbeeinträchtigungen: Materialien sollten klare Überschriftenstrukturen haben, Alternativtexte für Bilder bereitstellen und eine intuitive Navigation bieten. Brailleschrift kann ebenfalls notwendig sein.

- Hörbeeinträchtigungen: Gebärdensprachdolmetscher bei Gesprächen sowie Untertitel und Gebärdenspracheinblendungen in Videos sind essenziell.

- Kognitive Einschränkungen: Erklärungen in besonders einfacher Sprache, unterstützt durch Bilder und Symbole, erleichtern das Verständnis.

- Motorische Einschränkungen: Digitale Portale sollten barrierefrei gestaltet sein – mit großen Schaltflächen, alternativen Eingabemethoden und leicht zugänglicher Navigation.

Zusätzlich können technische Hilfsmittel wie Sprachausgabe-Systeme oder Vergrößerungssoftware den Zugang erleichtern. Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter sollten speziell geschult werden, um Barrieren abzubauen und individuelle Bedürfnisse besser zu berücksichtigen.

Flexible Kommunikationswege – ob persönliche Gespräche, schriftliche Unterlagen oder digitale Lösungen – stellen sicher, dass jeder Patient den für sich passenden Zugang zu Informationen wählen kann.

Zukunft der KI-Transparenz und Patientenrechte

Die Entwicklungen in der KI-Transparenz schreiten schnell voran, und während Patientenrechte fest verankert sind, stehen sowohl Einrichtungen als auch Patienten vor der Herausforderung, sich an ständig verändernde Anforderungen anzupassen. Ein Blick in die Zukunft zeigt: Es wird entscheidend sein, auf neue regulatorische Vorgaben und technologische Fortschritte vorbereitet zu sein.

Kommende regulatorische Änderungen

Wie bereits dargestellt, sind klare Prozesse und eine umfassende Patientenaufklärung essenziell – und das wird in der Zukunft noch wichtiger. Insbesondere für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme werden strengere Transparenzvorgaben erwartet. Dazu gehören regelmäßige Überprüfungen, detaillierte Dokumentationen und klar definierte Haftungsregelungen. Gesundheitseinrichtungen sollten frühzeitig ihre Abläufe überprüfen und anpassen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Auch der Datenschutz bleibt ein zentraler Punkt. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich weitere Reformen folgen werden. Organisationen, die sich bereits jetzt auf mögliche Änderungen einstellen, können sich einen Vorteil verschaffen und regulatorische Hürden besser bewältigen.

Expertenunterstützung in der digitalen Gesundheit

Die zunehmende Komplexität der KI-Transparenz macht spezialisierte Unterstützung unverzichtbar. Dr. Sven Jungmann ist eine führende Stimme in diesem Bereich und begleitet Organisationen bei der digitalen Transformation. Er bietet praxisnahe Einblicke, wie KI patientengerecht eingesetzt werden kann, und hilft dabei, Transparenzanforderungen effektiv umzusetzen. Seine Keynotes zu regulatorischen Herausforderungen und Strategien für eine bessere Patientenaufklärung geben wertvolle Orientierung und machen deutlich, wie KI-Transparenz als Wettbewerbsvorteil genutzt werden kann.

Ein weiterer Schlüssel zur Zukunft liegt in der kontinuierlichen Weiterbildung. Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungsteams profitieren von regelmäßigen Schulungen, die sie auf die Anforderungen der transparenten KI-Medizin vorbereiten. Vorträge von Experten wie Dr. Jungmann, etwa zu generativer KI und innovativen Lösungsansätzen, helfen Teams, aktiv zur Weiterentwicklung der Branche beizutragen. Diese Dynamik erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden und flexibel auf neue regulatorische Rahmenbedingungen zu reagieren.

Die Zukunft der KI-Transparenz ist patientenzentriert. Mit einem klaren Fokus auf Vertrauen und den gezielten Einsatz moderner Technologien können Gesundheitseinrichtungen nicht nur die Potenziale der KI voll ausschöpfen, sondern auch den neuen Herausforderungen souverän begegnen. Fachkundige Beratung und anpassungsfähige Prozesse werden dabei entscheidend sein, um erfolgreich zu bleiben.

FAQs

Wie können Patienten sicherstellen, dass ihre Rechte bei der Nutzung von KI im Gesundheitswesen geschützt werden?

Patienten können ihre Rechte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI im Gesundheitswesen schützen, indem sie sich aktiv über die geltenden Vorschriften und Standards informieren. In der EU gibt es beispielsweise die KI-Verordnung, die klare Vorgaben macht. Dazu gehören die Nutzung qualitativ hochwertiger und möglichst unverzerrter Datensätze, eine transparente Dokumentation sowie die Bereitstellung leicht verständlicher Informationen für die Nutzer.

Zusätzlich ist es sinnvoll, beim Arzt oder der Ärztin gezielt nachzufragen, ob und in welcher Form KI-Anwendungen in der Behandlung eingesetzt werden. Besonders wichtig ist, sicherzustellen, dass immer eine angemessene menschliche Aufsicht vorhanden ist und Entscheidungen nicht ausschließlich von Algorithmen getroffen werden. Transparenz und Sicherheit können nur durch klare Kommunikation und das Recht auf Einsicht in die verwendeten Technologien gewährleistet werden. Indem Patienten diese Punkte ansprechen, können sie aktiv zur Qualität und Fairness ihrer Behandlung beitragen.

Wie können Patienten sicherstellen, dass der Einsatz von KI in ihrer Behandlung transparent und verständlich erklärt wird?

Patientinnen und Patienten haben das Recht, genau zu wissen, wie künstliche Intelligenz (KI) in ihrer medizinischen Behandlung eingesetzt wird. Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, die Rolle der KI so zu erklären, dass sie für alle verständlich ist – insbesondere, wie sie Entscheidungen unterstützt oder beeinflusst.

Wenn etwas unklar bleibt, zögern Sie nicht, gezielt nachzufragen. Zum Beispiel könnten Sie fragen: Welche Daten werden für die KI verwendet? Wie genau kommt sie in meinem Behandlungsprozess zum Einsatz? Klare und einfache Antworten auf solche Fragen zeigen, dass Transparenz gegeben ist.

Sollten Sie dennoch Zweifel haben, bitten Sie um zusätzliche Erklärungen oder schriftliche Unterlagen. Ihr Anspruch auf verständliche und klare Kommunikation ist ein festes Prinzip im deutschen Gesundheitssystem.

Wie können Gesundheitseinrichtungen sicherstellen, dass Patienten verständliche Informationen über den Einsatz von KI in ihrer Behandlung erhalten?

Gesundheitseinrichtungen sollten sicherstellen, dass Patienten offen und verständlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) informiert werden, vor allem, wenn diese bei Diagnosen oder Behandlungsentscheidungen eine Rolle spielt. Dabei ist es wichtig, Funktionen und Grenzen der verwendeten KI-Systeme in klarer und einfacher Sprache zu erklären.

Patienten haben das Recht, die Entscheidungen von KI-Systemen zu hinterfragen und bei Bedarf eine Überprüfung durch medizinisches Fachpersonal anzufordern. Darüber hinaus sollten alle Informationen so aufbereitet werden, dass sie barrierefrei zugänglich sind, damit jeder Patient – unabhängig von individuellen Einschränkungen – darauf zugreifen kann.

Verwandte Blogbeiträge

- Technologie-Trends 2025: Der komplette Guide

- Ärzte vs. Patienten: Vertrauen in KI aus zwei Perspektiven

- 5 Wege, wie KI Ärzte zu Führungskräften macht

- Checkliste: KI-Transparenz für Medizinprodukte

Checkliste: KI-Transparenz für Medizinprodukte

KI-basierte Medizinprodukte revolutionieren die Gesundheitsbranche, doch Transparenz ist dabei unverzichtbar. Ärzte, Patienten und Behörden müssen verstehen, wie KI-Systeme arbeiten, um Vertrauen, Sicherheit und regulatorische Anforderungen zu gewährleisten. Eine klare Dokumentation und Nachvollziehbarkeit sind entscheidend, insbesondere mit Blick auf die EU-KI-Verordnung und die MDR-Vorgaben.

Was Hersteller beachten müssen:

- Daten und Algorithmen: Herkunft der Trainingsdaten, Bias-Analysen und Algorithmus-Details dokumentieren.

- Gebrauchsanweisungen: Klare und vollständige Informationen zu Funktionsweise, Eingabedaten und Einschränkungen.

- Risikoklassifizierung: Hochrisiko-Systeme erfordern umfassendere Dokumentation und Überwachung als Niedrigrisiko-Systeme.

- Monitoring: Kontinuierliche Leistungsüberwachung und Meldung von Vorfällen sind Pflicht.

- Deutsche Anforderungen: DSGVO-konforme Datenverarbeitung, DIN-Normen und verständliche Gebrauchsanweisungen in deutscher Sprache.

Warum das wichtig ist: Transparenz schützt Patienten, reduziert rechtliche Risiken und erleichtert den Marktzugang. Hersteller sollten frühzeitig alle Anforderungen umsetzen, um Compliance sicherzustellen und Vertrauen in KI-Produkte zu stärken.

KI in der MedTech-Regulierung: Kostensenkung und globaler Marktzugang für Medizinprodukte

Zentrale Transparenzanforderungen für KI in Medizinprodukten

Die aktuellen Regulierungen formulieren klare Transparenzanforderungen, die je nach Risikoklassifizierung eines KI-Systems unterschiedlich ausfallen. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

Erforderliche Informationsangaben

Gebrauchsanweisungen für KI-basierte Medizinprodukte müssen klar und umfassend sein. Sie sollten die Funktionsweise, die verwendeten Eingabedaten sowie die erwarteten Ergebnisse detailliert beschreiben. Dazu gehört:

- Eingabedaten und Ausgaben: Erläutere, welche Daten eingegeben werden, wie die Ausgaben zu interpretieren sind und welche Qualitätsanforderungen an die Daten gestellt werden – z. B. die minimale Bildauflösung bei radiologischen Anwendungen.

- Leistungsmetriken: Mache Sensitivität, Spezifität und Genauigkeitsraten aus der klinischen Validierung transparent. Diese Werte sollten nach Patientengruppen aufgeschlüsselt sein, um mögliche Unterschiede oder Verzerrungen – etwa bei Alters- oder ethnischen Gruppen – aufzuzeigen.

- Limitationen und Kontraindikationen: Definiere, in welchen Situationen das System nicht eingesetzt werden sollte und welche Umstände zu falschen Ergebnissen führen können.

Diese Angaben bilden die Grundlage für die weiteren Anforderungen, die sich je nach Risikoklasse des Systems unterscheiden.

Anforderungen für Hochrisiko- vs. Niedrigrisiko-Systeme

Die Transparenzanforderungen variieren stark zwischen Hochrisiko- und Niedrigrisiko-Systemen:

- Hochrisiko-KI-Systeme: Systeme, die Diagnosen stellen, Therapien planen oder lebenswichtige Funktionen steuern, müssen eine vollständige Rückverfolgbarkeit aller Entscheidungen gewährleisten. Jede Ausgabe muss mit den verwendeten Eingabedaten und Entscheidungswegen dokumentiert werden. Diese nachvollziehbaren Protokolle müssen mindestens zehn Jahre aufbewahrt und den Behörden zugänglich gemacht werden. Außerdem wird erwartet, dass Entscheidungen erklärbar sind – z. B. durch Visualisierungen relevanter Bildbereiche oder durch die Angabe, wie verschiedene Eingabeparameter gewichtet wurden.

- Niedrigrisiko-Systeme: Hier genügen grundlegende Informationen zur Funktionsweise und Hinweise für die Nutzer, dass KI-Technologie eingesetzt wird. Die Anforderungen an die Dokumentationstiefe und die Aufbewahrungsfristen sind deutlich reduziert.

Dokumentations- und Überwachungsanforderungen

Die technische Dokumentation spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Transparenz. Sie umfasst:

- Trainingsdaten: Dokumentiere die Herkunft der Daten, die Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, die demografische Verteilung und die Strategien zur Minimierung von Verzerrungen.

- Algorithmus-Details: Beschreibe die Netzwerkarchitektur, die Trainingsmethoden, Validierungsstrategien und die wichtigsten Parameter.

- Versionskontrolle: Halte jede Änderung am Algorithmus, an den Trainingsdaten und an der Software fest. Jede Änderung muss begründet und durch Validierungstests abgesichert werden.

Zusätzlich sind Maßnahmen zur Überwachung nach der Markteinführung vorgeschrieben:

- Post-Market-Überwachung: Überwache kontinuierlich die Leistung des Systems, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Dies kann durch automatisierte Überwachung oder regelmäßige Validierungen erfolgen.

- Incident-Reporting: Jeder Vorfall, bei dem falsche oder schädliche Entscheidungen durch die KI getroffen wurden, muss dokumentiert und analysiert werden. Die Ergebnisse dieser Analysen sollten in Sicherheitsupdates für die Software und die Dokumentation einfließen.

Dieses umfassende Vorgehen soll nicht nur die Sicherheit der Systeme gewährleisten, sondern auch das Vertrauen in KI-gestützte Medizinprodukte stärken.

Eine klar formulierte Gebrauchsanweisung ist entscheidend, damit Nutzer die Funktionsweise und Grenzen eines KI-Systems nachvollziehen können.

Anforderungen an eine effektive Gebrauchsanweisung

- Einfach und verständlich formuliert: Die Sprache sollte klar und präzise sein, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Umfassende Informationen: Beschreiben Sie die Bedienung des Systems, die erforderlichen Eingabedaten und wie Ergebnisse interpretiert werden können. Gehen Sie dabei auch auf die Grenzen und Einschränkungen des Systems ein.

- Praktische Beispiele und Hinweise: Ergänzen Sie die Anleitung mit konkreten Anwendungsbeispielen und Tipps, wie Unsicherheiten oder häufige Probleme bewältigt werden können.

Eine solche Gebrauchsanweisung ist nicht nur hilfreich für die Nutzer, sondern auch ein wesentlicher Schritt, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Damit wird Ihr Medizinprodukt einfacher zu bedienen und sicherer im Einsatz.

sbb-itb-49a712f

Anforderungen nach Risikokategorie: Schnellübersicht-Tabelle

Die Anforderungen an KI-gestützte Medizinprodukte hängen stark von ihrer Risikokategorie ab. Diese Einstufung beeinflusst, welche Maßnahmen und Ressourcen für die gesetzliche Einhaltung notwendig sind. Eine falsche Risikobewertung kann nicht nur unnötige Kosten verursachen, sondern auch rechtliche Probleme nach sich ziehen.

Vergleichstabelle: Hochrisiko vs. Niedrigrisiko

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptunterschiede zwischen den Anforderungen für Hochrisiko- und Niedrigrisiko-KI-Systeme gemäß den deutschen und EU-Vorgaben:

| Anforderungsbereich | Hochrisiko-KI-Systeme | Niedrigrisiko-KI-Systeme |

|---|---|---|

| Dokumentation | Umfassende technische Dokumentation, Risikomanagementsystem, CE-Kennzeichnung erforderlich | Grundlegende Produktdokumentation, vereinfachte Risikoanalyse |

| Datengovernance | Detaillierte Aufzeichnung aller Trainingsdaten, Bias-Analyse, Datenqualitätsmanagement | Dokumentation der Hauptdatenquellen, grundlegende Qualitätskontrolle |

| Nutzerinformationen | Umfangreiche Gebrauchsanweisung mit KI-spezifischen Hinweisen und Schulungsanforderungen | Standardgebrauchsanweisung mit Hinweis auf KI-Nutzung |

| Monitoring | Kontinuierliche Überwachung nach Markteinführung, regelmäßige Leistungsberichte | Grundlegendes Monitoring nach Markteinführung |

| Transparenz gegenüber Nutzern | Vollständige Offenlegung der KI-Funktionalität und Erklärbarkeit der Entscheidungen | Hinweis auf KI-Nutzung und einfache Funktionsbeschreibung |

| Prüfungszyklen | Jährliche interne Audits, externe Konformitätsbewertung alle 3 Jahre | Interne Überprüfung alle 2–3 Jahre |

| Meldepflichten | Sofortige Meldung schwerwiegender Vorfälle, vierteljährliche Leistungsberichte | Meldung nur bei sicherheitsrelevanten Ereignissen |

Wichtige Hinweise für Hersteller

Besondere Aufmerksamkeit sollten Hersteller auf Systeme richten, die sich in einer Übergangszone befinden. Ein KI-System, das ursprünglich als Niedrigrisiko eingestuft wurde, kann durch Software-Updates oder erweiterte Anwendungsbereiche in die Hochrisiko-Kategorie wechseln. Dies bringt zusätzliche Anforderungen mit sich, die sorgfältig berücksichtigt werden müssen.

Diese Übersicht dient als Grundlage, um die nächsten Schritte präzise zu planen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Weitere Details zu den einzelnen Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt behandelt.

Deutschland-spezifische Compliance-Anforderungen

In Deutschland gelten für KI-gestützte Medizinprodukte zusätzliche Anforderungen, die über die EU-weiten Bestimmungen hinausgehen. Diese betreffen unter anderem sprachliche Vorgaben, Datenschutzregelungen und die Struktur der technischen Dokumentation. Hersteller sollten diese Aspekte bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigen, um Verzögerungen bei der Markteinführung zu vermeiden. Im Folgenden werden die wichtigsten länderspezifischen Anforderungen und Dokumentationsstandards näher erläutert.

Zusätzliche deutsche Anforderungen

Neben den EU-Vorgaben gibt es in Deutschland spezifische Regelungen, die beachtet werden müssen. Die Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) empfiehlt beispielsweise, dass die Transparenzdokumentation von KI-gestützten Medizinprodukten detaillierte Informationen zur Nachvollziehbarkeit der Algorithmen enthält. Außerdem ist eine kontinuierliche Dokumentation der Leistungsüberwachung erforderlich.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nutzeraufklärung. Anwender müssen in klar verständlichem Deutsch über die Funktionsweise, Einschränkungen und potenzielle Unsicherheiten des KI-Systems informiert werden. Dazu gehören auch Schulungsmaßnahmen für medizinisches Fachpersonal, um den sicheren Einsatz der Technologie zu gewährleisten.

Datenschutz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlangt bei der Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten den Einsatz geeigneter Schutzmaßnahmen. Dazu zählen beispielsweise die Pseudonymisierung von Trainingsdaten und eine transparente Darstellung der Datenflüsse innerhalb des Systems.

Deutsche Dokumentationsstandards

Die länderspezifischen Vorgaben betreffen insbesondere die formalen Anforderungen an die technische Dokumentation, die für deutsche Behörden erstellt wird. Dazu gehören:

- Datumsformat: TT.MM.JJJJ

- Zahlenformat: Dezimalzahlen mit Komma (z. B. 95,7 %), Tausender durch Punkte getrennt (z. B. 1.000.000 Datensätze)

- Temperaturangaben: in Celsius

- Dosierungseinheiten: gemäß metrischem System (z. B. mg/kg Körpergewicht oder ml/h)

Die Gebrauchsanweisung muss in einwandfreiem Deutsch verfasst sein und medizinische Fachterminologie korrekt verwenden. Übersetzungen sollten von Fachübersetzern geprüft werden, um Fehler zu vermeiden.

Für die Risikoanalyse sind deutsche DIN-Normen maßgeblich. Es ist ratsam, in der Dokumentation explizit auf DIN EN ISO 14971 zu verweisen und die entsprechenden Risikoklassifizierungen zu berücksichtigen.

Änderungen an Software oder Algorithmen, die wesentliche Leistungsmerkmale betreffen, müssen zeitnah den zuständigen Behörden gemeldet werden. Darüber hinaus sollte die zugehörige Dokumentation über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden, um eine lückenlose Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für eine erfolgreiche Zulassung in Deutschland.

Nächste Schritte und Expertenunterstützung

Hersteller, die sich mit den Anforderungen an KI-Transparenz auseinandersetzen, können gezielt Maßnahmen ergreifen, um ihre Produkte und Prozesse zukunftssicher zu gestalten.

Zentrale Maßnahmen für Hersteller

Um KI-Transparenz erfolgreich umzusetzen, sind strukturierte Schritte notwendig. Hersteller sollten zunächst die Risikoklassifizierung ihrer Produkte festlegen. Ebenso wichtig ist eine umfassende Dokumentation – von den genutzten Datenquellen über die Trainingsmethoden bis hin zur Validierung der Modelle. Nur so lässt sich eine vollständige Nachvollziehbarkeit gewährleisten.

Darüber hinaus ist es entscheidend, die Technik und die Leistungsparameter regelmäßig zu überprüfen. Diese Kontrollen helfen nicht nur, die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, sondern sind auch essenziell, um bei Audits die Einhaltung aller Anforderungen belegen zu können.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Vorbereitung auf mögliche Auditorfragen sollte frühzeitig und systematisch erfolgen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Dabei kann der Austausch mit Experten eine wertvolle Unterstützung sein.

Unterstützung durch Dr. Sven Jungmann

Dr. Sven Jungmann ist ein erfahrener Berater und Keynote-Speaker, der sich auf Themen wie KI-Transparenz, digitale Gesundheitsinnovationen und regulatorische Compliance spezialisiert hat. Mit seinem praxisnahen Wissen über technologische Entwicklungen begleitet er Unternehmen dabei, die Herausforderungen des digitalen Wandels aktiv anzugehen.

Seine Unterstützung reicht von der Risikoklassifizierung bis zur Audit-Vorbereitung – genau den Bereichen, die für Hersteller besonders anspruchsvoll sind. Zudem empfiehlt sich die regelmäßige Teilnahme an Webinaren und E-Learning-Kursen, um stets über aktuelle regulatorische Anforderungen und Best Practices informiert zu bleiben. So können Unternehmen sicherstellen, dass sie nicht nur compliant sind, sondern auch zukunftsorientiert handeln.

FAQs

Welche Bedeutung hat die Risikoklassifizierung für die Dokumentation und Überwachung von KI-gestützten Medizinprodukten?

Die Risikoklassifizierung ist ein entscheidender Schritt, um KI-gestützte Medizinprodukte basierend auf ihrem Risikopotenzial zu bewerten. Sie legt fest, welche Anforderungen in Bezug auf Dokumentation, Überwachung und Sicherheit erfüllt werden müssen.

Sowohl die MDR/IVDR als auch der AIA nutzen Risikoklassen, um sicherzustellen, dass Produkte mit höherem Risiko striktere Prüfungen und Kontrollen durchlaufen. Für Hersteller bedeutet das, ihre Produkte so zu gestalten und zu dokumentieren, dass sie den geltenden Vorschriften entsprechen – ein wichtiger Beitrag zur Transparenz und zur Sicherheit der Patienten.

Wie können Hersteller sicherstellen, dass die Gebrauchsanweisungen ihrer KI-Medizinprodukte den Transparenzanforderungen in Deutschland und der EU entsprechen?

Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Gebrauchsanweisungen klar und leicht verständlich sind, um den Transparenzanforderungen in Deutschland und der EU gerecht zu werden. Diese Anleitungen sollten die Funktionsweise des KI-Systems, seine Grenzen und mögliche Risiken präzise erklären.

Dabei ist es entscheidend, dass die Anleitungen den rechtlichen Vorgaben entsprechen und alle Informationen bieten, die Nutzer benötigen, um das Produkt sicher und effizient zu verwenden. Zudem sollten die Dokumente regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, damit sie den aktuellen Standards und Vorschriften entsprechen.

Welche Datenschutzanforderungen gelten in Deutschland für KI-gestützte Medizinprodukte?

In Deutschland müssen KI-gestützte Medizinprodukte die Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1689 (KI-VO) erfüllen. Diese Verordnung legt eine Reihe von Vorgaben fest, darunter ein Risikomanagementsystem, Daten-Governance, technische Dokumentation, Aufzeichnungspflichten sowie Anforderungen an Transparenz, menschliche Aufsicht, Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit und Kennzeichnung.

Für Hersteller bedeutet das, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie nicht nur den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen, sondern auch das Vertrauen der Anwender stärken. Ein durchdachtes Risikomanagement und klare Nachweise für die Einhaltung der Vorschriften sind dabei essenziell.

Verwandte Blogbeiträge

- Ärzte vs. Patienten: Vertrauen in KI aus zwei Perspektiven

- Checkliste: Erfolgreiche KI-Roadmaps

- Wie erklärbare KI Patientenentscheidungen unterstützt

- Ethik in der KI-Datensammlung: Leitlinien

AI in Healthcare: Skalierung jenseits von Pilotprojekten

KI bleibt im Gesundheitswesen oft in der Pilotphase stecken. Warum?

Die Einführung von KI im deutschen Gesundheitswesen zeigt viel Potenzial, scheitert jedoch häufig an der Skalierung. Nur 29 % der KI-Projekte schaffen den Schritt über die Pilotphase hinaus. Hauptprobleme sind fragmentierte IT-Systeme, mangelnde Datenqualität, hohe Kosten, rechtliche Hürden und fehlende Akzeptanz bei Mitarbeitenden.

Lösungen:

- Datenstandardisierung: Einheitliche Formate wie HL7 FHIR und Cloud-Plattformen erleichtern die Integration.

- Rechtliche Sicherheit: Datenschutzkonforme Ansätze wie Anonymisierung und Federated Learning.

- Schulungen: Mitarbeitende mit modularen Programmen und Praxisbezug einbinden.

- Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen.

Nur durch klare Strategien und Zusammenarbeit können KI-Projekte im Gesundheitswesen nachhaltig umgesetzt werden.

AI in Healthcare - Panel 3 "Scaling AI in Healthcare: From Pilot to Practice" #AIActionSummit

Haupthindernisse bei der Skalierung von Healthcare-KI

Die Skalierung von KI-Lösungen im deutschen Gesundheitswesen steht vor erheblichen Herausforderungen. Vier zentrale Barrieren blockieren den Fortschritt und verstärken sich gegenseitig, was die erfolgreiche Implementierung erschwert.

Datenqualität und Systemintegrations-Probleme

Die fragmentierte IT-Landschaft in deutschen Krankenhäusern ist ein großes Hindernis. Viele Einrichtungen nutzen unterschiedliche Systeme verschiedener Anbieter, die oft nicht kompatibel sind. Dies führt zu uneinheitlichen Patientendaten, die KI-Algorithmen erschweren.

Zudem variiert die Datenqualität erheblich zwischen den Einrichtungen. Während moderne Kliniken häufig digitalisierte Prozesse einsetzen, arbeiten kleinere Häuser oft noch mit papierbasierten Dokumentationen. Diese Diskrepanz erschwert die Standardisierung von KI-Anwendungen.

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Interoperabilität. Selbst digitale Daten können aufgrund unterschiedlicher Standards nur schwer integriert werden. Das führt zu manuellen Transfers, die fehleranfällig und zeitaufwendig sind. Ohne gezielte Maßnahmen zur Integration bleibt der Fortschritt in diesem Bereich begrenzt.

Rechtliche und ethische Anforderungen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt hohe Anforderungen an die Verarbeitung von Patientendaten. Eine explizite Einwilligung ist erforderlich, was die Nutzung von Daten für KI-Projekte verkompliziert.

Hinzu kommt der EU AI Act, der KI-Systeme im Gesundheitswesen als Hochrisiko-Anwendungen einstuft. Die damit verbundenen Zertifizierungsverfahren sind aufwendig und teuer, was viele Einrichtungen abschreckt.

Auch Haftungsfragen sind ein ungelöstes Problem. Die Unsicherheit darüber, wer im Falle eines Fehlers haftet, sorgt für Zurückhaltung bei der Einführung neuer Technologien. Zusätzlich verlängern Ethikkommissionen mit ihren intensiven Prüfungen die Genehmigungszeiten für KI-Projekte erheblich.

Budget- und technische Beschränkungen

Die hohen Kosten für die Einführung von KI schrecken viele Einrichtungen ab. Die Investitionen in Hardware, Software-Lizenzen und Systemintegration übersteigen oft die verfügbaren Mittel.

Zudem ist die bestehende IT-Infrastruktur häufig veraltet. Server haben nicht genug Rechenkapazität, Netzwerke sind zu langsam, und die Speichersysteme können die benötigten Datenmengen nicht bewältigen.

Der Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich. Experten, die sowohl in KI als auch im Gesundheitswesen versiert sind, sind rar und teuer. Viele Einrichtungen können es sich nicht leisten, diese Spezialisten langfristig zu beschäftigen. Auch die Wartung und Aktualisierung der Systeme erfordern kontinuierliche Investitionen, die oft unterschätzt werden.

Widerstand des Personals und Change Management

Das medizinische Personal steht neuen Technologien oft skeptisch gegenüber. Viele Ärzte und Pflegekräfte befürchten, dass KI ihre Expertise infrage stellt oder sogar Arbeitsplätze gefährdet.

Der Zeitmangel ist ein weiterer Faktor. Bereits stark ausgelastetes Personal hat kaum Kapazitäten für Schulungen oder die Einarbeitung in neue Systeme. Ohne ausreichendes Training bleiben KI-Tools oft ungenutzt oder werden falsch angewendet.

Auch Generationsunterschiede spielen eine Rolle. Jüngere Ärzte sind häufig technikaffiner, während erfahrene Kollegen digitale Lösungen eher kritisch sehen.

Ein großes Problem ist das fehlende Change Management in vielen Einrichtungen. Technologische Neuerungen werden oft ohne ausreichende Vorbereitung eingeführt. Ohne eine klare Strategie und Begleitung des Wandels scheitern selbst technisch ausgereifte Lösungen an der mangelnden Akzeptanz der Nutzer.

Bewährte Methoden zur Skalierung von Healthcare-KI

Die Überwindung der bestehenden Hürden erfordert einen gut durchdachten Ansatz. Der Erfolg bei der Skalierung von KI im Gesundheitswesen beruht auf vier zentralen Säulen, die sich gegenseitig ergänzen und eine langfristige Umsetzung ermöglichen. Diese Methoden bieten einen klaren Rahmen, um die zuvor genannten Herausforderungen effektiv anzugehen.

Aufbau vernetzter und sicherer Datensysteme

Ein zentraler Schritt zur erfolgreichen Skalierung ist die Standardisierung von Datenformaten. Krankenhäuser sollten Standards wie HL7 FHIR nutzen, um den Austausch von Patientendaten zu erleichtern und fragmentierte Datenquellen zu vereinheitlichen.

Cloud-basierte Plattformen bieten eine flexible und kosteneffiziente Möglichkeit, verschiedene Systeme zu integrieren. Besonders hybride Cloud-Modelle sind hier ideal: Sie erlauben es, sensible Patientendaten lokal zu speichern und gleichzeitig Rechenkapazitäten aus der Cloud zu nutzen, wodurch die Investitionen in teure Hardware reduziert werden.

Die Einführung von Data Lakes sorgt dafür, dass Daten aus unterschiedlichen Quellen zentral gesammelt und verarbeitet werden können. Strukturierte Daten, wie elektronische Patientenakten, Laborwerte und Bildgebungsdaten, lassen sich so einheitlich nutzen. Automatisierte Prozesse zur Datenbereinigung und -validierung gewährleisten dabei eine hohe Datenqualität.

Erfüllung rechtlicher und ethischer Standards

Eine proaktive Compliance-Strategie ist essenziell, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Schon in der Planungsphase sollten Datenschutzbeauftragte und Rechtsexperten eingebunden werden, um die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen und teure Nachbesserungen zu vermeiden.

Mit dem Privacy-by-Design-Ansatz wird Datenschutz direkt in die Systemarchitektur integriert. Techniken wie Anonymisierung und Pseudonymisierung schützen Patientendaten, während Methoden wie Federated Learning es ermöglichen, KI-Modelle zu trainieren, ohne dass sensible Daten die jeweilige Einrichtung verlassen.

Um den Anforderungen des EU AI Act gerecht zu werden, ist eine umfassende Dokumentation aller KI-Prozesse erforderlich. Regelmäßige Algorithmus-Audits und Bias-Tests helfen dabei, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Gleichzeitig sorgen KI-Governance-Strukturen dafür, dass alle Systeme den regulatorischen Vorgaben entsprechen.

Eine transparente Kommunikation mit Patienten über den Einsatz von KI schafft Vertrauen. Verständliche Informationsmaterialien und Opt-out-Möglichkeiten respektieren die Entscheidungsfreiheit der Patienten und minimieren rechtliche Risiken.

Personalschulung und Aufbau von KI-Teams

Die Schulung des Personals ist ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche Einführung von KI. Modulare Schulungsprogramme berücksichtigen unterschiedliche Wissensstände: Während grundlegende Trainings alle Mitarbeitenden einbinden, erhalten sogenannte KI-Champions spezialisierte Weiterbildungen.

Interdisziplinäre Teams, die medizinisches Fachwissen mit IT-Kompetenz verbinden, sind unverzichtbar. Klinische Informatiker spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie zwischen medizinischen Anforderungen und technischen Lösungen vermitteln.

Praktische Schulungen mit realen KI-Tools steigern die Akzeptanz erheblich. Sandbox-Umgebungen bieten den Mitarbeitenden die Möglichkeit, neue Technologien auszuprobieren, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Solche geschützten Räume helfen, Unsicherheiten abzubauen und die Bereitschaft zur Nutzung zu erhöhen.

Mentoring-Programme können technikaffine Mitarbeitende mit weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen vernetzen. Die Förderung von Early Adopters innerhalb der Organisation schafft Multiplikatoren, die den Wandel aktiv vorantreiben.

Aufbau von Partnerschaften für KI-Erfolg

Partnerschaften zwischen Krankenhäusern, Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von KI. Konsortien ermöglichen es auch kleineren Einrichtungen, Ressourcen zu bündeln und Kosten zu teilen.

Public-Private-Partnerships eröffnen Zugang zu Fördergeldern und Fachwissen. Die Zusammenarbeit mit Universitätskliniken bringt aktuelle Forschungsergebnisse in die Praxis, während Pilotprojekte in akademischen Einrichtungen als Vorbild für eine breitere Umsetzung dienen können.

Kooperationen mit etablierten Technologieunternehmen reduzieren Entwicklungsrisiken und ermöglichen die Nutzung bewährter Plattformen. White-Label-Lösungen bieten eine schnelle und kostengünstige Implementierung.

Durch regionale Netzwerke wird der Austausch von Erfahrungen gefördert. Best-Practice-Sharing hilft, Fehler zu vermeiden und Lernprozesse zu beschleunigen. Gleichzeitig verbessern gemeinsame Einkaufsgemeinschaften die Verhandlungsposition und senken die Kosten.

Diese Partnerschaften ergänzen interne Maßnahmen und schaffen ein umfassendes Umfeld für den erfolgreichen Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Experten wie Dr. Sven Jungmann können Organisationen mit praxisnaher Beratung und fundierten Einblicken in digitale Gesundheitstechnologien unterstützen, um die Transformation gezielt voranzutreiben.

Die Kombination aus sicheren Datensystemen, rechtlicher Compliance, geschulten Teams und strategischen Partnerschaften bildet die Grundlage für die erfolgreiche Skalierung von KI im Gesundheitswesen.

sbb-itb-49a712f

Anforderungen des deutschen Gesundheitssystems

Das deutsche Gesundheitssystem stellt spezifische Anforderungen an den Einsatz von KI-Lösungen. Die dezentrale Struktur, gesellschaftliche Erwartungen und die strengen rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern maßgeschneiderte Ansätze, die über internationale Standards hinausgehen. Dabei sind nicht nur technische Anpassungen notwendig, sondern auch ein tiefes Verständnis für regionale Besonderheiten.

Erfüllung deutscher Standards und Vorschriften

Deutschland verfügt über ein komplexes Regulierungssystem, das sowohl EU-weite Vorgaben als auch nationale Gesetze umfasst. Besonders herausfordernd ist die föderale Struktur: Jedes der 16 Bundesländer hat eigene Vorgaben im Bereich Medizin und Datenschutz.

Die EU-KI-Verordnung wird stufenweise eingeführt:

- Februar 2025: Einführung von Verboten für bestimmte KI-Anwendungen und Förderung von KI-Kompetenzen.

- August 2025: Regelungen für allgemeine KI-Systeme treten in Kraft.

- August 2026: Weitere Vorschriften folgen [2].

Für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme gelten besonders strenge Anforderungen. Dazu gehören umfassende Risikomanagement- und Überwachungsprozesse, die detaillierte Dokumentation sowie die Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorfällen [2].

Darüber hinaus verlangt die Medizinprodukteverordnung (MDR) sowie die In-vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR) eine CE-Kennzeichnung für medizinische KI-Software. Diese Standards sind unerlässlich, um KI-Lösungen im deutschen Gesundheitswesen langfristig zu etablieren.

Ein gelungenes Beispiel ist das DiGA-System: Seit 2021 können medizinische Apps über die gesetzliche Krankenversicherung verschrieben werden. Bis November 2025 hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereits 65 solcher Apps zugelassen [3].

Aufbau von Vertrauen und Transparenz

Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ist es entscheidend, das Vertrauen von Patienten und Fachkräften zu gewinnen. Deutsche Patienten legen großen Wert auf Transparenz bei der Nutzung von KI-Technologien – oft über die rechtlichen Mindestanforderungen hinaus.

Ein gutes Beispiel ist die elektronische Patientenakte (ePA). Ab 2025 wird sie allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung stehen und Funktionen wie Medikationslisten oder Befundberichte enthalten [3].

Die Aufklärung der Patienten spielt eine zentrale Rolle für die Akzeptanz von KI-Systemen. Die Menschen in Deutschland erwarten klare Informationen über die Verwendung ihrer Daten und die zugrunde liegenden Algorithmen. Zudem sind Opt-out-Möglichkeiten nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch gesellschaftlich gewünscht.

Mit der Einführung des European Health Data Space (EHDS) im Jahr 2025 sollen 449 Millionen EU-Bürger Zugriff auf standardisierte Gesundheitsdaten erhalten [1][6]. Deutschlands Beitrag, das Health Data Lab, bietet Zugang zu Daten von etwa 75 Millionen Versicherten [1][5].

Von 2018 bis 2025 investiert die deutsche Bundesregierung rund fünf Milliarden Euro in die nationale KI-Strategie [4]. Diese finanzielle Unterstützung unterstreicht das politische Engagement und die Erwartung einer verantwortungsvollen Umsetzung.

Ab Januar 2025 wird zudem die NIS-2-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Sie verpflichtet mittelständische und größere Gesundheitsdienstleister zu zusätzlichen Cybersicherheitsmaßnahmen [3].

Experten wie Dr. Sven Jungmann helfen Organisationen dabei, diese komplexen Anforderungen zu bewältigen und erfolgreiche KI-Strategien zu entwickeln.

Fazit: KI im Gesundheitswesen erfolgreich skalieren

Die zuvor beschriebenen Herausforderungen und Lösungswege machen eines deutlich: Der Erfolg beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen hängt von einer sorgfältigen Planung, technischer Präzision und einem Wandel in der Denkweise ab. Nur wenn Technik, rechtliche Rahmenbedingungen und menschliche Aspekte zusammengeführt werden, lässt sich diese komplexe Aufgabe bewältigen.

Ohne standardisierte Daten und Systeme, die miteinander kommunizieren können, bleiben selbst die besten Algorithmen wirkungslos. Gleichzeitig müssen Organisationen die oft anspruchsvollen rechtlichen Vorgaben berücksichtigen und umsetzen.

Am Ende steht jedoch der Mensch im Mittelpunkt. Medizinisches Fachpersonal muss nicht nur technisch geschult, sondern auch emotional auf den Wandel vorbereitet werden. Vertrauen und Offenheit spielen dabei eine zentrale Rolle – besonders in einem Bereich, der traditionell stark auf persönliche Beziehungen baut.

Die besonderen Gegebenheiten in Deutschland, wie die föderale Struktur oder der ausgeprägte Fokus auf Datenschutz, machen angepasste Lösungen notwendig. Internationale Ansätze können inspirieren, müssen jedoch an die lokalen Anforderungen angepasst werden, ohne dabei die Innovationsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Eine erfolgreiche Skalierung ist nur dann möglich, wenn alle Bausteine zusammenspielen: standardisierte Daten, rechtliche Sicherheit, gut ausgebildete Teams und vertrauensvolle Partnerschaften. Experten wie Dr. Sven Jungmann unterstützen dabei, diese Herausforderungen zu meistern. Mit seinem Wissen in digitaler Gesundheit und KI-Anwendungen hilft er Organisationen, von experimentellen Projekten zu skalierbaren und produktiven Lösungen überzugehen. So können Investitionen und neue Initiativen gezielt und effektiv genutzt werden.

Initiativen wie der European Health Data Space schaffen die Grundlage für eine zukunftsfähige, KI-gestützte Gesundheitsversorgung. Jetzt liegt es an den Organisationen, diese Möglichkeiten zu ergreifen und KI über die Pilotphase hinaus erfolgreich in den Alltag zu integrieren.

FAQs

Wie kann die IT-Landschaft in deutschen Krankenhäusern standardisiert und die Datenqualität nachhaltig verbessert werden?

Die Vereinheitlichung der IT-Strukturen in deutschen Krankenhäusern und die Steigerung der Datenqualität setzen Systeme voraus, die effektiv miteinander kommunizieren können. Das bedeutet, dass einheitliche Datenstandards und Schnittstellen eingeführt werden müssen. So lassen sich Brüche zwischen unterschiedlichen Systemen minimieren, und die Zusammenarbeit wird deutlich effizienter.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Entwicklung und Anwendung von ethischen Richtlinien. Diese sorgen dafür, dass der Umgang mit Daten verantwortungsvoll erfolgt. Das stärkt nicht nur das Vertrauen von Patienten und medizinischem Fachpersonal, sondern bildet auch eine solide Basis für die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Wie können rechtliche und ethische Herausforderungen wie DSGVO und der EU AI Act bei der Einführung von KI im Gesundheitswesen gemeistert werden?

Rechtliche und ethische Herausforderungen, wie die Einhaltung der DSGVO und des EU AI Acts, lassen sich mit einem klaren und durchdachten Ansatz bewältigen. Besonders wichtig ist dabei, dass KI-Systeme transparent und erklärbar gestaltet werden, um das Vertrauen von Patienten und Fachpersonal zu gewinnen. Gleichzeitig müssen die strikten Anforderungen des EU AI Acts, etwa der risikobasierte Ansatz und der Schutz grundlegender Rechte, konsequent umgesetzt werden.

Die DSGVO spielt eine zentrale Rolle, vor allem im Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Forschern und Ethik-Experten ist entscheidend, um mögliche Verzerrungen und Risiken frühzeitig zu erkennen und kontinuierlich zu bewerten. So kann sichergestellt werden, dass KI-Systeme nicht nur technisch einwandfrei, sondern auch rechtlich und ethisch verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden.

Wie kann die Akzeptanz von KI-Technologien im Gesundheitswesen bei medizinischem Personal gefördert werden?

Die Einführung von KI-Technologien im Gesundheitswesen kann auf Widerstand stoßen, doch mit den richtigen Ansätzen lässt sich die Akzeptanz deutlich verbessern. Ein entscheidender Schritt sind gezielte Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Sie bieten medizinischem Personal die Möglichkeit, sich mit den Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von KI auseinanderzusetzen. So können Unsicherheiten abgebaut und Vertrauen in die neuen Technologien geschaffen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die klare Kommunikation: KI sollte als unterstützendes Werkzeug verstanden werden, das menschliches Fachwissen ergänzt – nicht ersetzt. Wenn die Integration transparent erfolgt und der Nutzen sowohl für Patienten als auch für Mitarbeitende im Vordergrund steht, lassen sich Vorbehalte deutlich reduzieren. Eine solche Herangehensweise kann helfen, KI-Technologien erfolgreich in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Verwandte Blogbeiträge

- KI-Implementierung: Häufige Fragen beantwortet

- AI-gestützte Risikostratifizierung im Gesundheitswesen

- Integration von KI-Diagnostik in klinische Abläufe

- Skalierbare KI-Integration: Herausforderungen und Lösungen

Patientensicherheit vs. Innovation: KI im Gesundheitswesen

Künstliche Intelligenz (KI) verändert das Gesundheitswesen in Deutschland grundlegend. Sie hilft bei Diagnosen, Therapieplanung und Krankenhausmanagement. Doch die Balance zwischen Fortschritt und Sicherheit bleibt eine Herausforderung. KI kann Diagnosen verbessern, Arbeitsabläufe optimieren und personalisierte Behandlungen ermöglichen. Gleichzeitig gibt es Risiken wie fehlerhafte Algorithmen, Datenschutzprobleme und unzureichende Tests. Besonders in Deutschland sorgen strenge Regularien wie DSGVO und MDR für eine langsame Einführung neuer Technologien. Ein Mittelweg – mit Pilotprojekten und enger Zusammenarbeit – könnte Innovation und Sicherheit vereinen.

Dialogforum KI: Dr. Peter Bobbert

Patientensicherheitsrisiken in KI-Gesundheitssystemen

Die Integration von KI-Systemen in das Gesundheitswesen bringt neue Herausforderungen mit sich, die über die klassischen Fehlerquellen hinausgehen. Durch den Einsatz komplexer Algorithmen und riesiger Datenmengen können systematische Fehler auftreten, die potenziell viele Patienten gleichzeitig betreffen.

In Deutschland stehen diese Risiken besonders im Fokus, da sie sowohl Hindernisse für den Fortschritt darstellen als auch Ansatzpunkte für Verbesserungen bieten. Nachfolgend werden die zentralen Risikofaktoren näher beleuchtet.

Algorithmus-Verzerrungen und Diagnosefehler

Algorithmus-Verzerrungen entstehen, wenn KI-Systeme mit unausgewogenen oder fehlerhaften Daten trainiert werden. Ein typisches Beispiel: Wenn die Trainingsdaten hauptsächlich aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe stammen, kann das System bei anderen Gruppen ungenaue Diagnosen liefern.

Ein bekanntes Problem zeigt sich etwa bei Hautkrebs-Erkennungssystemen, die bei dunkler Haut oft schlechtere Ergebnisse erzielen. Ähnlich verhält es sich bei Herzinfarkt-Diagnosen, bei denen die typischen Symptome von Frauen weniger zuverlässig erkannt werden. Sozioökonomische Unterschiede können solche Verzerrungen zusätzlich verstärken und bestimmte Patientengruppen benachteiligen.

Ein weiteres Risiko ist die Selbstverstärkung von Fehlern. Wenn fehlerhafte Diagnosen in Patientenakten übernommen werden und später als Trainingsdaten dienen, können sich diese Fehler mit der Zeit verschärfen.

Datenschutz- und Sicherheitsrisiken

Datenschutzverletzungen stellen eine erhebliche Gefahr dar, da Gesundheitsdaten äußerst sensibel sind. Verstöße gegen die DSGVO können nicht nur hohe Bußgelder nach sich ziehen, sondern auch das Vertrauen der Patienten nachhaltig schädigen.

Cyberangriffe auf KI-Systeme sind eine weitere Bedrohung. Hacker könnten beispielsweise Trainingsdaten manipulieren, um das Verhalten des Systems gezielt zu beeinflussen. Solche Manipulationen bleiben oft unentdeckt und zeigen ihre Auswirkungen erst im klinischen Einsatz.

Die Zusammenführung von Datenquellen für KI-Systeme schafft zentrale Angriffspunkte. Ein erfolgreicher Angriff könnte große Mengen sensibler Informationen kompromittieren. Gleichzeitig bringen Cloud-basierte Lösungen zusätzliche Risiken mit sich, da die Übertragung und Speicherung von Patientendaten höchsten Sicherheitsstandards entsprechen muss. Kliniken müssen sicherstellen, dass sie die Kontrolle über ihre Daten behalten.

Die Anonymisierung und Pseudonymisierung von Gesundheitsdaten ist ein weiterer kritischer Punkt. Wenn diese Prozesse nicht sorgfältig durchgeführt werden, besteht das Risiko, dass Patienten re-identifiziert werden können – mit schwerwiegenden rechtlichen und ethischen Folgen.

Ungetestete KI-Systeme und klinische Gefahren

Unzureichend getestete KI-Systeme stellen eines der größten Risiken dar. Anders als bei traditionellen Medizinprodukten können KI-Systeme unvorhersehbares Verhalten zeigen, wenn sie auf neue oder unbekannte Datentypen treffen.

Ein häufiges Problem ist Overfitting, bei dem das System zu stark auf die Trainingsdaten abgestimmt ist und in der Praxis falsche Ergebnisse liefert. Hinzu kommt die sogenannte Black-Box-Natur vieler KI-Systeme, bei der Ärzte nicht nachvollziehen können, wie eine Diagnose zustande gekommen ist. Dies erschwert die klinische Bewertung und erhöht das Risiko von Fehlentscheidungen.

KI-Systeme, die kontinuierlich lernen, können ebenfalls unvorhergesehene Probleme entwickeln. Während sie sich automatisch an neue Daten anpassen, können sich ihre Leistungen verschlechtern, ohne dass dies sofort auffällt.

Die Abhängigkeit von der Datenqualität ist ein weiterer Schwachpunkt. Schlechte Bildqualität, unvollständige Patientenakten oder fehlerhafte Sensordaten können zu gravierenden Fehldiagnosen führen. Im Gegensatz zu menschlichen Experten können KI-Systeme oft nicht erkennen, wenn ihre Eingangsdaten unzuverlässig sind.

In kritischen Situationen können technische Ausfälle oder mangelhafte Datenqualität zu gefährlichen Verzögerungen führen, insbesondere wenn Ärzte sich zu stark auf die KI verlassen und ihre eigenen diagnostischen Fähigkeiten vernachlässigen.

Innovationsvorteile von KI in der digitalen Gesundheit

Die Risiken von KI-Systemen im Gesundheitswesen sind nicht zu leugnen, aber genauso wenig die Chancen, die sie bieten. KI hat das Potenzial, das deutsche Gesundheitssystem grundlegend zu verändern – mit Vorteilen sowohl für Patienten als auch für medizinisches Personal. Mit einem ausgewogenen Ansatz können Effizienz und Qualität gleichermaßen gesteigert werden. Schauen wir uns einige konkrete Vorteile, personalisierte Behandlungsmöglichkeiten und die bestehenden Hindernisse genauer an.

Workflow-Effizienz und Kostensenkung

KI-Technologien können Abläufe im Gesundheitswesen erheblich beschleunigen. Beispielsweise sorgt KI-gestützte Bildanalyse dafür, dass radiologische Voruntersuchungen schneller abgeschlossen werden. Das entlastet Fachärzte, die sich dann auf komplexere Fälle konzentrieren können. Auch in der Personalplanung und Bettenbelegung hilft KI, Ressourcen optimal zu verteilen, Engpässe zu vermeiden und Betriebskosten zu senken.

Ein weiterer Vorteil: KI minimiert Medikationsfehler. Automatisierte Systeme prüfen Wechselwirkungen, überwachen Dosierungen und erleichtern die Dokumentation – oft durch Spracherkennung. Dadurch bleibt dem medizinischen Personal mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung.

Personalisierte Behandlung und bessere Ergebnisse

Mit Machine Learning lassen sich Behandlungspläne erstellen, die auf den individuellen Patienten zugeschnitten sind. Genetische Faktoren, Krankengeschichte und Lebensstil werden dabei berücksichtigt. Prädiktive Analysen können Frühwarnsignale erkennen, sodass Ärzte präventiv handeln können.

Im Bereich der Präzisionsmedizin analysiert KI genetische Eigenschaften von Tumoren und liefert Hinweise auf die besten Therapieoptionen. Ebenso helfen KI-gestützte Apps, verdächtige Hautveränderungen frühzeitig zu erkennen, oder sie diagnostizieren Augenkrankheiten und Herzrhythmusstörungen.

Chronisch kranke Patienten profitieren ebenfalls. Tragbare Sensoren und KI-gestützte Auswertungen ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung, ohne dass ein dauerhafter Krankenhausaufenthalt nötig ist. So wird eine engmaschige Betreuung auch zu Hause möglich.

Innovationshemmnisse im deutschen Gesundheitswesen

Trotz der Vorteile gibt es erhebliche Hindernisse, die die Einführung von KI im deutschen Gesundheitswesen bremsen. Komplexe Zulassungsverfahren und hohe Implementierungskosten sind dabei zentrale Herausforderungen. Neben den Kosten für Hard- und Software müssen auch Schulungen und Anpassungen an bestehende Systeme berücksichtigt werden.

Organisatorischer Widerstand ist ein weiteres Problem. Skepsis gegenüber neuen Technologien und Ängste vor Arbeitsplatzverlusten führen oft zu Verzögerungen. Hinzu kommt die mangelnde Interoperabilität verschiedener IT-Systeme, die eine nahtlose Integration erschwert.

Nicht zu vergessen sind die Datenschutzbedenken. Die strikte Umsetzung der DSGVO macht es häufig schwierig, innovative Projekte überhaupt zu starten. Zudem fehlt es in vielen deutschen Krankenhäusern an einer ausreichenden digitalen Infrastruktur, was den Einsatz von KI weiter behindert.

Um die Vorteile der KI voll auszuschöpfen, braucht es ein System, das Innovation und Sicherheitsvorgaben in Einklang bringt. Nur so kann das volle Potenzial dieser Technologien genutzt werden.

sbb-itb-49a712f

Patientensicherheit vs. Innovation: Direkter Vergleich

Die Entscheidung zwischen Patientensicherheit und Innovation hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Beide Ansätze verfolgen wichtige Ziele, führen jedoch zu unterschiedlichen Konsequenzen. Im Folgenden werden die beiden Perspektiven gegenübergestellt.

Vor- und Nachteile der Ansätze

Der sicherheitsorientierte Ansatz legt den Fokus darauf, Risiken zu minimieren. Dies geschieht durch umfangreiche Tests und eine schrittweise Einführung neuer Technologien. KI-Systeme werden gründlich geprüft, bevor sie in der Patientenversorgung eingesetzt werden. Das Ergebnis: höhere Verlässlichkeit und mehr Vertrauen bei Patienten und medizinischem Personal. Der Nachteil? Fortschritte werden langsamer umgesetzt, was dazu führen kann, dass andere Länder schneller von neuen Technologien profitieren.

Der innovationsgetriebene Ansatz hingegen priorisiert Geschwindigkeit. Hier geht es darum, neue Technologien möglichst schnell zu entwickeln und einzusetzen. Besonders Start-ups setzen auf diesen Weg, um sich Marktanteile zu sichern. Doch der Verzicht auf umfassende Tests birgt Risiken. Sicherheitsbedenken und Skepsis gegenüber unerprobten Systemen könnten zunehmen.

Ein Mittelweg scheint vielversprechend: Technologien werden zunächst in kontrollierten Pilotprojekten getestet und dann schrittweise eingeführt. So lassen sich Sicherheits- und Innovationsziele miteinander verbinden.

Regulierungen: Balance zwischen Sicherheit und Innovation

In Deutschland und Europa wird versucht, beide Ziele zu vereinen. Die Medizinprodukteverordnung (MDR) sorgt für strenge Sicherheitsstandards, bietet aber auch Möglichkeiten für beschleunigte Zulassungen innovativer Produkte. Die EU-KI-Verordnung schafft zusätzlich einen Rahmen, der Hochrisiko-KI-Systeme streng reguliert, aber gleichzeitig kontrollierte Innovationen ermöglicht. Diese regulatorischen Vorgaben bilden die Grundlage für die Abwägung von Sicherheits- und Innovationsaspekten.

Sicherheits- und Innovationsprioritäten im Vergleich

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen sicherheits- und innovationsfokussierten Ansätzen. Sie verdeutlicht auch, wie ein ausgewogener Ansatz beide Ziele miteinander vereinen kann:

| Faktor | Sicherheitsfokus | Innovationsfokus | Ausgewogener Ansatz |

|---|---|---|---|

| Regulierungskonformität | Strenge Einhaltung der Normen | Flexible Entwicklungsprozesse | Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden |

| Klinische Ergebnisse | Minimierung von Risiken | Effizienzsteigerung | Innovation mit Risikomanagement |

| Implementierungsgeschwindigkeit | Langsame, sorgfältige Einführung | Schnelle Bereitstellung | Phasenweise Umsetzung |

| Kostenauswirkungen | Höhere Validierungskosten | Geringere Anfangsinvestitionen | Moderate Kosten |

| Patientenvertrauen | Hohe Vertrauensbasis | Unterschiedliche Akzeptanz | Schrittweise Vertrauensbildung |

| Wettbewerbsfähigkeit | Langfristige Stabilität | Kurzfristige Marktchancen | Nachhaltige Marktposition |

| Personalakzeptanz | Hohe Zustimmung | Potenzielle Vorbehalte | Begleitete Einführung |

Ein ausgewogener Ansatz bietet langfristig viele Vorteile. Organisationen, die sowohl Sicherheits- als auch Innovationsaspekte berücksichtigen, können nicht nur den regulatorischen Anforderungen gerecht werden, sondern auch von technologischem Fortschritt profitieren.

Validierung und Tests von KI-Systemen für die Patientensicherheit

Die Validierung von KI-Systemen im Gesundheitswesen erfordert eine Balance zwischen der Einhaltung strenger Sicherheitsstandards und der Förderung von Innovationen. Organisationen müssen dabei die spezifischen Anforderungen der EU berücksichtigen und gleichzeitig technologischen Fortschritt ermöglichen. Im Folgenden werden Methoden zur Validierung und Prüfung von KI-Systemen sowie die damit verbundenen Herausforderungen in Deutschland beleuchtet.

Bewährte Praktiken für Validierung und Tests

Klinische Studien und die Sammlung von praxisnahen Daten (Real-World-Evidence) sind essenziell, um die sichere Einführung von KI-Systemen zu gewährleisten. Diese Ansätze liefern sowohl kontrollierte als auch realitätsnahe Testdaten, die eine fundierte Bewertung ermöglichen.

Nach der Markteinführung sorgt die Post-Market-Überwachung dafür, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Systeme kontinuierlich zu verbessern. Ein risikobasierter Ansatz, der die spezifischen Eigenschaften von KI-Systemen berücksichtigt, kann unnötige bürokratische Hürden vermeiden und gleichzeitig sicherstellen, dass klinisch relevante Innovationen nicht ausgebremst werden [3].

Herausforderungen bei der KI-Validierung in Deutschland

Trotz bewährter Testmethoden gibt es in Deutschland praktische Herausforderungen. Eine davon ist die Lücke zwischen Forschung und Anwendung: Vielversprechende KI-Ansätze schaffen es oft nicht aus der Forschung in die klinische Praxis. Ein Grund dafür sind fragmentierte und schwer zugängliche Register für zugelassene Medizinprodukte, die den Überblick über den Markt erschweren und den Austausch über effektive Praktiken behindern.

Die rasche Verbreitung von KI-basierten medizinischen Chatbots, die sowohl von Patienten als auch Ärzten genutzt werden, zeigt den hohen Bedarf an innovativen Lösungen. Gleichzeitig verdeutlicht sie die Dringlichkeit, diese bislang "unzureichend validierten Systeme" ordnungsgemäß zu bewerten [2].

Transparenz- und Erklärbarkeitsanforderungen für KI

Transparenz ist ein entscheidender Faktor, um Vertrauen in KI-Systeme zu schaffen und ihre sichere Anwendung in der Klinik zu gewährleisten. Wenn Ärzte die Entscheidungsprozesse eines KI-Systems nachvollziehen können, fällt es ihnen leichter, dessen Empfehlungen kritisch zu bewerten.

Ein weiterer Vorteil von KI ist die Möglichkeit, menschliche Fehler zu reduzieren. Diese machen, bedingt durch Stress, Kommunikationsprobleme oder mangelnde Schulung, etwa 80 % aller Behandlungsfehler aus [1]. Besonders bei kritischen medizinischen Entscheidungen sind erklärbare KI-Algorithmen wichtig, da sie komplexe Prozesse in verständliche Informationen übersetzen können.

Die Medizinprodukteverordnung (MDR) und die In-vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR) spielen eine zentrale Rolle bei der Validierung und Prüfung von KI-Systemen. Allerdings führen diese Regelwerke oft zu bürokratischen Hürden, die insbesondere in der akademischen und translationalen Forschung die Einführung neuer KI-Technologien verzögern [3].

Eine sorgfältige Validierung ist daher unverzichtbar, um den schwierigen Spagat zwischen der Sicherheit der Patienten und technologischen Fortschritten zu meistern.

Zukunftsstrategie: Balance zwischen Sicherheit und Innovation

Die Einführung von KI im Gesundheitswesen verlangt eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie, die gleichermaßen auf Patientensicherheit und Fortschritt abzielt. Gesundheitsorganisationen stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, strenge regulatorische Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig Raum für Neuerungen zu schaffen. Dies erfordert gezielte Maßnahmen und ein klares Vorgehen seitens der Führungskräfte.

KI-gestützte Medizinprodukte werden als risikoreich eingestuft, was umfangreiche regulatorische Anforderungen und hohe Kosten mit sich bringt. Besonders kleinere Unternehmen und Start-ups sehen sich dadurch oft mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert [4].

Empfehlungen für Führungskräfte im Gesundheitswesen

Um diese Hürden zu meistern, ist eine enge Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen unverzichtbar. Die Grundlage für sichere und effektive KI-Anwendungen bilden dabei die Digitalisierung, Interoperabilität und qualitativ hochwertige Daten [5][6].

- Partnerschaften als Schlüssel: Start-ups und kleine Unternehmen in der Medizintechnik sollten strategische Allianzen eingehen, um regulatorische Anforderungen gemeinsam zu bewältigen und Ressourcen effizient zu nutzen [4]. Solche Kooperationen ermöglichen es auch mit begrenzten Budgets, innovative Lösungen zu entwickeln.

- Einbindung von Fachkräften: Die aktive Mitwirkung von Ärzten und Pflegepersonal ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen praxistauglich und sicher sind. Diese Fachkräfte sollten von Anfang an in den Entwicklungsprozess eingebunden werden [6].

- Ethische und rechtliche Aspekte: Führungskräfte müssen klare Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien schaffen. Themen wie Haftungsfragen, Transparenz und die Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen sind essenziell, um das Vertrauen der Patienten zu stärken und die Sicherheit zu gewährleisten [7].

Expertenberatung von Dr. Sven Jungmann

Dr. Sven Jungmann bringt seine umfassende Erfahrung in digitaler Gesundheitsinnovation und KI-Strategien ein, um Gesundheitsorganisationen bei der sicheren und effektiven Implementierung von KI zu unterstützen.

Mit seiner Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz, digitale Transformation und Innovation hilft er Organisationen, praxisorientierte Strategien zu entwickeln, die sowohl regulatorischen Anforderungen gerecht werden als auch Fortschritt ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit Dr. Jungmann bietet die Chance, von bewährten Ansätzen zu profitieren und Risiken bei der Einführung von KI-Technologien gezielt zu minimieren.

FAQs

Wie können Verzerrungen in KI-Systemen im Gesundheitswesen vermieden werden, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten?

Um Verzerrungen in KI-Systemen zu reduzieren und die Sicherheit von Patienten zu gewährleisten, ist ein umfassender Ansatz nötig. Dazu gehört, dass die Auswahl und Aufbereitung von Daten mit größter Sorgfalt erfolgt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Trainingsdaten repräsentativ sind und keine unbewussten Vorurteile enthalten. Offenheit bei der Entwicklung und regelmäßige Überprüfungen der Algorithmen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Zusätzlich ist es essenziell, medizinisches Fachpersonal kontinuierlich zu schulen. So wird sichergestellt, dass KI-Systeme sicher und effizient eingesetzt werden können. Begleitende Studien sind ebenfalls wichtig, um die Auswirkungen von KI auf die Gesundheitsversorgung zu untersuchen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Eine klare und verständliche Kommunikation mit Patienten über den Einsatz von KI kann das Vertrauen stärken und ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wie können Datenschutz- und Sicherheitsrisiken bei der Nutzung von KI im Gesundheitswesen reduziert werden?

Die Nutzung von KI im Gesundheitswesen bringt erhebliche Verantwortung mit sich, insbesondere wenn es um Datenschutz und Sicherheit geht. Um Risiken zu minimieren, sind klare ethische Standards und strenge gesetzliche Regelungen unerlässlich. Ein zentraler Punkt dabei: Daten sollten ausschließlich verschlüsselt und anonymisiert verarbeitet werden, um die Privatsphäre der Patienten zu schützen.

Darüber hinaus spielen regelmäßige Sicherheitsprüfungen eine entscheidende Rolle. Diese Prüfungen helfen, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ebenso wichtig ist es, transparente Prozesse zu etablieren, die nachvollziehbar machen, wie KI-Systeme Entscheidungen treffen.

Ein weiterer Schlüssel liegt in der Schulung der Mitarbeitenden. Nur wenn diese umfassend im Umgang mit KI-Systemen geschult sind, können sie die Technologie sicher und effektiv nutzen. So wird nicht nur das Vertrauen in KI gestärkt, sondern auch die Sicherheit der Patienten gewährleistet.

Wie lässt sich ein Gleichgewicht zwischen Patientensicherheit und Innovation im deutschen Gesundheitswesen schaffen?

Ein ausgewogenes Zusammenspiel von Patientensicherheit und Innovation im deutschen Gesundheitswesen verlangt eine enge Kooperation aller Akteure – von Entwicklern und medizinischem Fachpersonal bis hin zu Regulierungsbehörden und Patienten. Nur gemeinsam lassen sich klare Richtlinien für Datenerhebung und Wirksamkeitsprüfungen festlegen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Aufbau einer Sicherheitskultur, die auf kontinuierlichem Lernen basiert. Das bedeutet, Fehler nicht als reine Rückschläge zu betrachten, sondern als Gelegenheiten, Verbesserungen voranzutreiben. Diese Erkenntnisse sollten systematisch genutzt werden, um Technologien weiterzuentwickeln und neue Innovationen verantwortungsvoll und sicher einzuführen.

Verwandte Blogbeiträge

- KI im Gesundheitswesen: 7 praktische Anwendungen

- KI-Implementierung: Häufige Fragen beantwortet

- Integration von KI-Diagnostik in klinische Abläufe

- Wie generative KI Gesundheitsrisiken vorhersagt

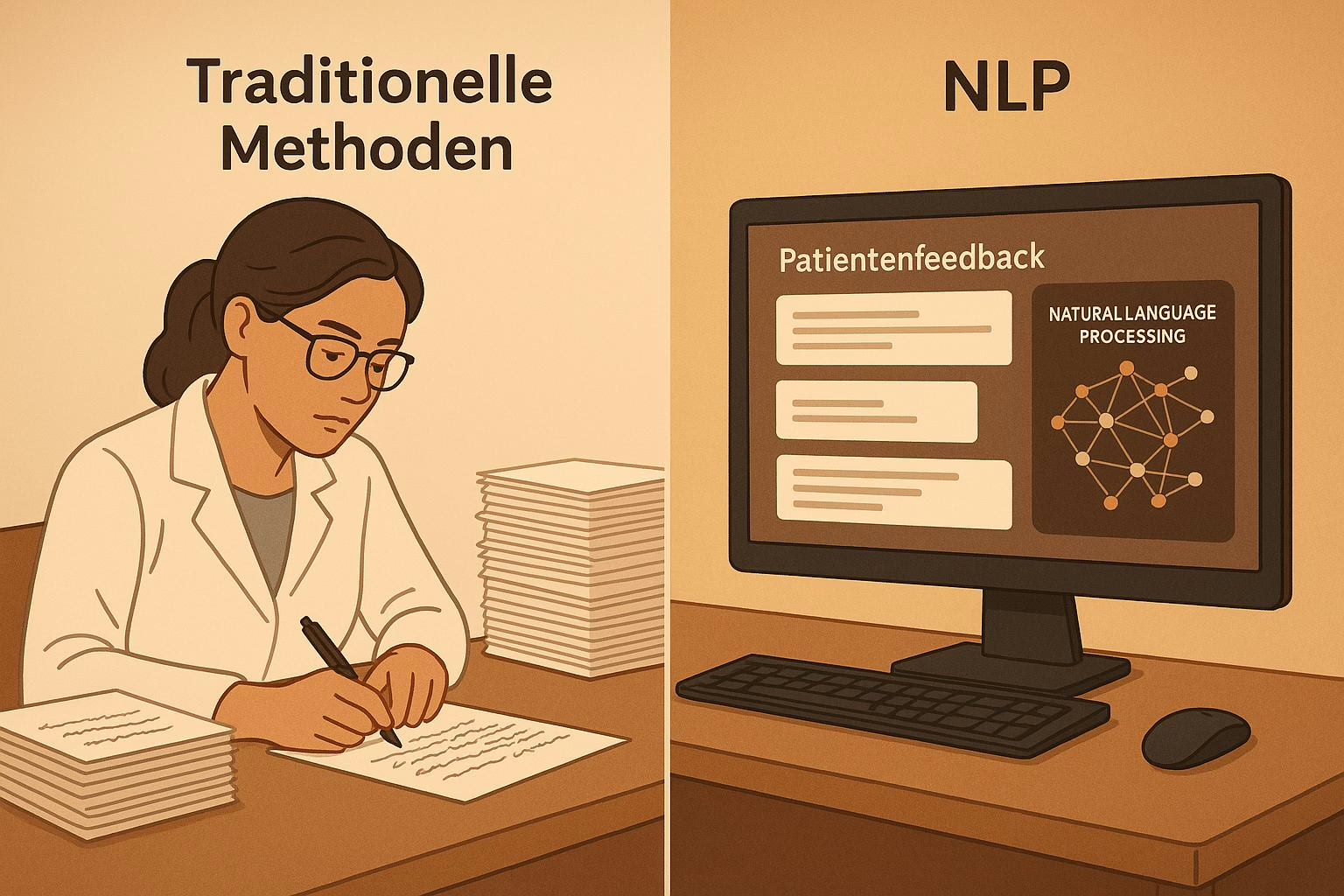

NLP vs. Traditionelle Methoden: Patientenfeedback analysieren

Wie analysiert man Patientenfeedback am effizientesten? Manuelle Methoden und NLP-Systeme bieten unterschiedliche Ansätze. Beide haben Vor- und Nachteile, die sich je nach Anforderungen einer Gesundheitseinrichtung lohnen können.

- Manuelle Methoden: Gut geeignet für detaillierte Einzelfallanalysen, aber zeitaufwendig und schwer skalierbar.

- NLP-Systeme: Ideal für große Datenmengen, schnell und konsistent, jedoch technisch anspruchsvoller in der Implementierung.

Kombination beider Ansätze: NLP kann Feedback vorsortieren, während komplexe Fälle manuell bearbeitet werden.

Vergleich auf einen Blick:

| Kriterium | Manuelle Methoden | NLP-Systeme |

|---|---|---|

| Geschwindigkeit | Langsam | Sehr schnell |

| Skalierbarkeit | Begrenzt durch Personal | Verarbeitung großer Datenmengen möglich |

| Genauigkeit | Kontextbezogen, aber subjektiv | Konsistent, jedoch abhängig von Datenqualität |

| Kosten | Steigende Personalkosten | Höhere Anfangsinvestition, langfristig günstiger |

| Mehrsprachigkeit | Sprachkenntnisse erforderlich | Automatische Unterstützung verschiedener Sprachen |

Fazit: Kleine Praxen profitieren oft von manuellen Methoden, während größere Einrichtungen mit NLP-Systemen effizienter arbeiten können. Eine hybride Lösung kombiniert die Vorteile beider Ansätze.

Natural Language Processing: Analyzing Clinical and Mental Health Notes

Manuelle Methoden zur Analyse von Patientenfeedback

Manuelle Ansätze sind ein fester Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens und bilden die Grundlage vieler Systeme zur Verarbeitung von Patientenrückmeldungen. Sie setzen vor allem auf menschliche Expertise und bewährte Verfahren, um Feedback zu analysieren und auszuwerten.

Manuelle Überprüfung und Umfragemethoden

Ein klassischer Ansatz besteht darin, dass speziell geschulte Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung oder Patientenbetreuung jede Rückmeldung individuell prüfen und bewerten. Diese Fachkräfte ordnen das Feedback vordefinierten Kategorien zu, wie beispielsweise Behandlungsqualität, Servicefreundlichkeit oder Wartezeiten.