Automation Bias in der Medizin: Ultimativer Leitfaden

Automation Bias ist die menschliche Tendenz, automatisierten Systemen zu vertrauen, oft ohne deren Vorschläge kritisch zu hinterfragen. In der Medizin kann dieses Verhalten fatale Folgen haben, von Fehldiagnosen bis hin zu gefährlichen Behandlungsfehlern. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie die Risiken minimieren und KI sicher nutzen können.

Wichtige Punkte:

- Automation Bias erklärt: Ärzte verlassen sich zu sehr auf KI und vernachlässigen eigene Urteilsfähigkeit.

- Hauptursachen: Zeitdruck, Stress, technische Schwächen und mangelnde Transparenz der Systeme.

- Gefahren: Patientenschäden, Fehleinschätzungen und reduzierte diagnostische Fähigkeiten.

- Lösungen: Einsatz von Explainable AI (XAI), Schulung medizinischen Personals und strukturierte Arbeitsprozesse.

Erfahren Sie, wie Sie KI als Unterstützung nutzen, ohne Ihre Expertise zu ersetzen, und welche Maßnahmen Kliniken ergreifen können, um Automation Bias zu vermeiden.

What Is Automation Bias In AI? - The Friendly Statistician

Was verursacht Automation Bias

Automation Bias entsteht durch ein Zusammenspiel menschlicher Verhaltensweisen und technischer Schwächen, die dazu führen, dass Menschen sich zu stark auf KI-Systeme verlassen.

Menschliche und verhaltensbedingte Faktoren

Im hektischen Klinikalltag spielt Zeitdruck eine zentrale Rolle. Ärzte und Pflegekräfte treffen täglich unzählige Entscheidungen – oft unter großem Stress und mit begrenzten Ressourcen. KI-Systeme bieten hier eine scheinbare Entlastung, indem sie schnelle Antworten auf komplexe Fragen liefern.

Auch die kognitive Belastung trägt dazu bei. Nach langen Schichten oder in Situationen mit mehreren kritischen Patienten sinkt die Bereitschaft, die Vorschläge der KI kritisch zu hinterfragen. Das Gehirn greift in solchen Momenten auf mentale Abkürzungen zurück, um Zeit zu sparen – was jedoch das Risiko für Fehlentscheidungen erhöht.

Das Vertrauen in Technologie ist ein weiterer Schlüsselpunkt. Viele Mediziner gehen davon aus, dass KI-Systeme präzisere Ergebnisse liefern als ihre eigene Einschätzung. Dadurch kann die eigene klinische Erfahrung in den Hintergrund rücken.

Auch die Angst vor Verantwortung spielt mit hinein. Wenn ein KI-System eine Empfehlung gibt, fühlen sich manche Ärzte sicherer, dieser zu folgen, anstatt selbst eine Entscheidung zu treffen – obwohl die Verantwortung letztlich immer beim Arzt bleibt.

Ein weiteres Problem ist der sogenannte Vigilanz-Dekrement: Mit der Zeit nimmt die Aufmerksamkeit ab, besonders bei Routineaufgaben. Das kann dazu führen, dass subtile Fehler oder ungewöhnliche Fälle übersehen werden.

Im nächsten Abschnitt wird beleuchtet, wie technische Schwächen diesen Effekt zusätzlich verstärken.

System- und Technologieprobleme

Neben menschlichen Faktoren tragen auch technische Schwächen dazu bei, dass Automation Bias direkte Auswirkungen auf die Patientensicherheit haben kann.

Viele KI-gestützte Entscheidungssysteme vermitteln durch Wahrscheinlichkeitsangaben ein trügerisches Gefühl von Genauigkeit. Diese scheinbare Präzision verschleiert jedoch die Unsicherheiten und Grenzen der zugrunde liegenden Algorithmen.

Ein großes Problem ist die mangelnde Transparenz. Wenn der Entscheidungsprozess der KI nicht nachvollziehbar ist, fehlt die Grundlage, die Empfehlungen kritisch zu hinterfragen. Diese sogenannte Black-Box-Problematik macht es schwer, Schwächen oder Grenzen des Systems zu erkennen.

Hinzu kommt, dass viele Systeme schlecht kalibriert sind. Sie wirken auch bei schwierigen oder ungewöhnlichen Fällen selbstbewusst, ohne ihre Unsicherheiten klar zu kommunizieren.

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn Empfehlungen prominent dargestellt werden, während Unsicherheiten oder alternative Diagnosen nur am Rande erscheinen, wird eine ausgewogene Beurteilung erschwert.

Eine unzureichende Integration in bestehende Arbeitsabläufe führt oft dazu, dass KI-Systeme oberflächlich genutzt werden und ihre Ergebnisse unkritisch übernommen werden.

Ein weiteres Problem sind verzerrte Trainingsdaten. Wenn Algorithmen vor allem mit Daten bestimmter Bevölkerungsgruppen trainiert wurden, können sie bei anderen Patientengruppen schlechter funktionieren – ohne dass dies für Nutzer offensichtlich ist.

Schließlich fehlen oft Feedback-Mechanismen. Wenn Ärzte nicht erfahren, ob die KI-Empfehlungen korrekt waren, können sie ihr Vertrauen in das System nicht angemessen anpassen.

Diese Schwächen stellen eine erhebliche Gefahr für die Patientensicherheit dar, die im weiteren Verlauf genauer untersucht wird.

Wie Automation Bias die Patientensicherheit beeinflusst

Dieser Abschnitt beleuchtet, wie Automation Bias – also die übermäßige Abhängigkeit von KI-Systemen – konkrete Risiken für die Patientensicherheit und das Gesundheitssystem mit sich bringt.

Risiken für Patienten

Wenn KI-Empfehlungen unkritisch übernommen werden, können wichtige klinische Details übersehen werden. Besonders gefährlich wird dies bei seltenen oder ungewöhnlichen Krankheitsverläufen, die von standardisierten Algorithmen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ebenso besteht die Gefahr, dass Warnsignale ignoriert werden, was dazu führen kann, dass kritische Veränderungen im Zustand eines Patienten nicht rechtzeitig bemerkt werden. Die Folge: Verzögerungen in der Behandlung und ein eingeschränktes Verständnis des gesamten klinischen Bildes.

Auswirkungen auf das medizinische Personal

Die ständige Verlass auf automatisierte Systeme kann das diagnostische Denken und die Entscheidungsfähigkeit von Ärzten beeinträchtigen. Besonders jüngere Mediziner, die von Anfang an mit KI-Systemen arbeiten, haben oft weniger Gelegenheit, komplexe Entscheidungen selbstständig zu treffen. Zudem kann die ständige Nutzung automatisierter Analysen die Aufmerksamkeit im direkten Kontakt mit Patienten verringern. Das Risiko: Eine schleichende Verschiebung der Verantwortung hin zu den Systemen, was die Rolle des Arztes als Entscheidungsträger schwächt.

Beispiele aus der Praxis

Es gibt zahlreiche Beispiele, die die Risiken eines übermäßigen Vertrauens in KI-Systeme illustrieren. In der Radiologie wurden etwa subtile Anomalien auf Bildern übersehen, weil die KI sie nicht erkannt hatte. In Notaufnahmen kam es vor, dass kritische Symptome nicht ausreichend bewertet wurden, da sich das Personal zu stark auf automatisierte Warnungen verließ. Auch bei der kontinuierlichen Überwachung können rein automatisierte Parameter dazu führen, dass andere wichtige klinische Veränderungen unbemerkt bleiben.

Diese Beispiele machen deutlich: Trotz der wachsenden Bedeutung von KI im Gesundheitswesen bleibt die menschliche Expertise unverzichtbar. Ein kritischer und reflektierter Umgang mit KI-Systemen ist entscheidend, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Moderne Technologien sollten daher immer durch sorgfältige klinische Überwachung ergänzt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

sbb-itb-49a712f

Wie man Automation Bias in der Medizin reduziert

Automation Bias zu minimieren, erfordert eine Mischung aus technischen Innovationen, menschlicher Expertise und gezielter Weiterbildung. Transparente Systeme, die enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sowie Schulungsprogramme spielen dabei eine zentrale Rolle. Hier erfahren Sie, wie Explainable AI (XAI), die Kombination von menschlichem Urteilsvermögen mit KI und spezialisierte Schulungen konkret helfen können.

Einsatz von Explainable AI (XAI)

Um blindes Vertrauen in KI-Systeme zu vermeiden, sind transparente Technologien entscheidend. Explainable AI (XAI) sorgt dafür, dass die Entscheidungsprozesse von Algorithmen nachvollziehbar werden. Das ermöglicht Ärzten, die Logik hinter den Empfehlungen der KI besser zu verstehen.

Ein Beispiel: In der Radiologie kann XAI visualisieren, welche Bildbereiche für eine Diagnose entscheidend waren. Radiologen können so die KI-Entscheidungen überprüfen, kritisch hinterfragen und ihre eigenen Beobachtungen einbringen. Dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine schafft eine fundierte Grundlage für Diagnosen.

Mit XAI wird das medizinische Personal aktiver in den Entscheidungsprozess eingebunden. Ärzte agieren nicht mehr nur als passive Empfänger von Empfehlungen, sondern als informierte Entscheidungsträger, die die Stärken und Grenzen der KI-Systeme kennen und nutzen.

Kombination von menschlichem Urteilsvermögen mit KI

Die beste Möglichkeit, Automation Bias zu verringern, liegt in der Verknüpfung von KI-Unterstützung und menschlicher Expertise. Hierbei dienen KI-Empfehlungen als Ausgangspunkt, werden jedoch stets durch klinische Bewertungen ergänzt.

Besonders bei kritischen oder ungewöhnlichen Befunden ist eine zusätzliche Überprüfung durch Ärzte unerlässlich. Systeme können so programmiert werden, dass sie bei Unsicherheiten oder geringer Konfidenz automatisch eine menschliche Validierung anfordern. Diese mehrstufigen Entscheidungsprozesse sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern fördern auch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

Wenn KI und menschliche Einschätzungen voneinander abweichen, bietet dies eine wertvolle Gelegenheit für tiefere Analysen. Solche Diskrepanzen können zu neuen klinischen Erkenntnissen führen und tragen zur Verbesserung sowohl der KI-Systeme als auch der diagnostischen Fähigkeiten bei.

Schulung des medizinischen Personals

Gezielte Weiterbildungen sind entscheidend, um Ärzten und medizinischem Fachpersonal den kritischen Umgang mit KI-Systemen zu ermöglichen. Dabei geht es nicht nur darum, die Bedienung der Systeme zu erlernen, sondern auch ein fundiertes Verständnis für deren Funktionsweise und Grenzen zu entwickeln.

Schulungsprogramme sollten praxisnah gestaltet sein und Fallstudien, Simulationen sowie regelmäßige Updates beinhalten. So lernen Mediziner, Warnsignale zu erkennen und automatisierte Empfehlungen kritisch zu bewerten. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf der Fähigkeit liegen, die Qualität der KI-Ausgaben einzuschätzen.

Ein kontinuierlicher Lernansatz hilft, mit technologischen Neuerungen Schritt zu halten und gleichzeitig eine gesunde Skepsis gegenüber automatisierten Systemen zu bewahren. Fachleute wie Dr. Sven Jungmann bieten spezialisierte Vorträge und Workshops an, die praktische Anwendungsfälle von KI im Gesundheitswesen behandeln. Solche maßgeschneiderten Weiterbildungsangebote unterstützen medizinische Organisationen dabei, ihre Teams optimal auf den Einsatz von KI vorzubereiten – mit der Patientensicherheit immer im Mittelpunkt.

Best Practices und zukünftige Schritte

Bisherige Analysen haben gezeigt, wie wichtig es ist, theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Um Automation Bias erfolgreich zu begegnen, braucht es Maßnahmen auf organisatorischer, regulatorischer und technologischer Ebene. Gesundheitseinrichtungen müssen aktiv werden, politische Rahmenbedingungen sollten den sicheren Einsatz von KI sichern, und neue Technologien bringen sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich.

Leitlinien für Gesundheitsorganisationen

Krankenhäuser und Kliniken können Automation Bias nur durch strukturierte Ansätze effektiv reduzieren. Ein zentraler Punkt ist die Förderung einer Kultur, in der das kritische Hinterfragen von KI-Empfehlungen als wichtiger Teil der professionellen Verantwortung anerkannt wird.

Bei kritischen Diagnosen oder Therapieempfehlungen sollten mindestens zwei unabhängige Fachkräfte die Entscheidungen überprüfen. Dabei ist es ideal, wenn diese Bewertungen unabhängig von den KI-Ergebnissen erfolgen, um unvoreingenommene Einschätzungen zu gewährleisten.

Regelmäßige Audits sind ein weiteres wichtiges Werkzeug. Sie helfen, Muster zu erkennen, bei denen KI-Empfehlungen ungeprüft übernommen werden. Die Analyse solcher Fälle liefert wertvolle Daten, die gezielte Verbesserungen ermöglichen.

Auch die technische Infrastruktur muss diesen Anforderungen gerecht werden. KI-Systeme sollten so programmiert sein, dass sie bei Unsicherheiten automatisch eine menschliche Überprüfung anfordern. Bei niedrigen Vertrauenswerten können zusätzliche Validierungsmechanismen sinnvoll sein.

Eine lückenlose Dokumentation ist ebenfalls unverzichtbar. Jede Abweichung von einer KI-Empfehlung sollte nachvollziehbar begründet und archiviert werden. Das stärkt nicht nur die Qualitätssicherung, sondern trägt auch zur Weiterentwicklung der Systeme bei.

Diese Maßnahmen unterstützen nicht nur die interne Qualitätssicherung, sondern bereiten Organisationen auch auf zukünftige regulatorische Anforderungen vor.

Auswirkungen von Richtlinien und Regulierung

Die EU-KI-Verordnung setzt hohe Standards für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschliche Kontrolle bei Hochrisiko-KI-Systemen, insbesondere in der Medizin.

Regulatorische Vorgaben sollen sicherstellen, dass KI-Systeme ihre Grenzen klar aufzeigen und menschliche Kontrolle ermöglichen. Ziel ist es, das unkritische Vertrauen in KI-Empfehlungen deutlich zu verringern.

In Deutschland entwickeln Institutionen wie die Bundesärztekammer Leitlinien für den Umgang mit KI in der Medizin. Dabei wird auch der Automation Bias berücksichtigt. Zukünftige Zertifizierungsverfahren werden vermutlich stärkere Anforderungen an die Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen stellen. Hersteller müssen dann nachweisen, dass ihre Systeme ausreichend Informationen liefern, um fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne dass Empfehlungen blind übernommen werden.

Zukunftstrends bei KI und Gesundheitswesen

Die nächste Generation von KI-Systemen bringt neue Herausforderungen im Umgang mit Automation Bias. Multimodale Systeme, die Bilddaten, Laborwerte, Patientenanamnese und Vitaldaten kombinieren, werden immer komplexer. Dies könnte das Risiko erhöhen, dass ihre Ergebnisse unkritisch akzeptiert werden.

Dezentrale Ansätze wie Federated Learning erlauben das Training von KI-Modellen, ohne sensible Patientendaten zentral zu speichern. Allerdings erschweren sie die Nachvollziehbarkeit und erfordern neue Strategien, um Automation Bias zu minimieren.

Large Language Models bieten spannende Möglichkeiten, KI-Entscheidungen verständlicher zu machen. Sie können komplexe medizinische Sachverhalte in einfacher Sprache erklären, was Ärztinnen und Ärzten hilft, die Ergebnisse besser zu bewerten.

Echtzeit-Monitoring und kontinuierliche Lernverfahren werden künftig Standard sein. Diese Systeme passen sich ständig an neue Daten an, was ihre Leistung verbessert, aber auch neue Unsicherheiten schafft. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Prozesse werden daher unerlässlich bleiben.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz sind adaptive Benutzeroberflächen. Diese passen sich an die Erfahrung und das Wissen der Nutzer an und können durch personalisierte Informationsdarstellung dazu beitragen, Automation Bias zu reduzieren.

Fachleute wie Dr. Sven Jungmann helfen Organisationen, sich auf diese Entwicklungen vorzubereiten. Mit Vorträgen und Beratungen zu aktuellen KI-Trends im Gesundheitswesen unterstützen sie dabei, sowohl die Potenziale neuer Technologien zu nutzen als auch Risiken wie Automation Bias aktiv anzugehen.

Wichtige Erkenntnisse und nächste Schritte

Zentrale Erkenntnisse

Automation Bias beschreibt das unkritische Vertrauen in KI-Systeme. In der Medizin kann dies schwerwiegende Konsequenzen haben, da Fehlentscheidungen – wie falsche Diagnosen oder ungeeignete Behandlungen – direkt die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gefährden.

Die Hauptursachen dafür sind oft Zeitdruck, kognitive Überlastung und mangelnde Transparenz der Systeme. Besonders kritisch wird es, wenn Ärztinnen und Ärzte ihre eigenen diagnostischen Fähigkeiten vernachlässigen und automatisierten Entscheidungen blind vertrauen.

Ein vielversprechender Ansatz zur Reduzierung dieses Phänomens ist Explainable AI (XAI). KI-Systeme, die ihre Entscheidungen verständlich und nachvollziehbar erklären können, erleichtern es medizinischen Fachkräften, diese kritisch zu hinterfragen.

Zusätzlich sind regelmäßige Schulungen essenziell. Das medizinische Personal muss lernen, wie und wann es KI-Empfehlungen hinterfragen sollte. Ergänzend dazu sind organisatorische Maßnahmen – wie das Vier-Augen-Prinzip oder regelmäßige Audits – notwendig, um systematische Fehler zu minimieren.

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich konkrete Maßnahmen für den Klinikalltag ableiten, die sowohl die Sicherheit als auch die Qualität der Versorgung verbessern.

Handlungsempfehlungen für Gesundheitsfachkräfte

- Entwickeln Sie eine kritische Haltung gegenüber KI-Empfehlungen. Hinterfragen Sie stets, ob die vorgeschlagene Diagnose mit Ihren klinischen Beobachtungen übereinstimmt, und prüfen Sie alternative Erklärungen.

- Nutzen Sie KI-Systeme als Unterstützung – nicht als Ersatz Ihrer eigenen Diagnosen. Besonders bei komplexen oder ungewöhnlichen Fällen sollte die menschliche Expertise im Vordergrund stehen.

- Dokumentieren Sie Abweichungen von KI-Empfehlungen und begründen Sie diese nachvollziehbar. Diese Aufzeichnungen sind nicht nur für die Qualitätssicherung wichtig, sondern können auch dazu beitragen, die Systeme weiter zu verbessern.

- Informieren Sie sich regelmäßig über neue Entwicklungen in der KI-Technologie. Fortschritte wie multimodale Systeme oder Large Language Models bringen neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich.

- Fördern Sie die Einführung von Sicherheitsmechanismen in Ihrer Einrichtung. Dazu gehören Validierungsprozesse, regelmäßige Überprüfungen der Systeme und eine offene Kultur, die kritisches Hinterfragen unterstützt.

Durch die Umsetzung dieser Schritte können Gesundheitsfachkräfte die Vorteile der KI nutzen, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren.

Weiterführende Lernressourcen

Ein fundiertes Verständnis von KI und ihren Risiken ist entscheidend für den verantwortungsvollen Einsatz im Gesundheitswesen. Vertiefen Sie Ihr Wissen durch gezielte Fortbildungen und Schulungen.

Dr. Sven Jungmann, ein Experte für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, bietet Vorträge und Beratungen an, die sich speziell auf Herausforderungen wie den Automation Bias konzentrieren. Seine praxisnahen Einblicke in technologische Entwicklungen unterstützen Organisationen dabei, die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten.

Besonders wertvoll sind seine Ansätze zur Einführung von KI-Systemen, die nicht nur die Potenziale der Technologie ausschöpfen, sondern auch das Risiko unkritischen Vertrauens in automatisierte Entscheidungen minimieren. Durch maßgeschneiderte Keynotes und Schulungen hilft Dr. Jungmann medizinischen Fachkräften, Automation Bias zu erkennen und die Vorteile von KI verantwortungsbewusst zu nutzen.

FAQs

Wie kann Explainable AI (XAI) dabei helfen, Automation Bias in der Medizin zu minimieren?

Erklärbare KI (XAI) spielt eine wichtige Rolle dabei, den sogenannten Automation Bias in der Medizin zu mindern. Mit XAI können die Entscheidungswege eines KI-Systems transparent und verständlich gemacht werden. Das bedeutet, Ärzte können nachvollziehen, wie eine Empfehlung oder Diagnose zustande gekommen ist.

Diese Nachvollziehbarkeit ermöglicht es, die Ergebnisse der KI kritisch zu hinterfragen, statt sie unreflektiert zu übernehmen. Gleichzeitig stärkt die Transparenz das Vertrauen in die Technologie, ohne dass die Eigenverantwortung der medizinischen Fachkräfte verloren geht. So bleibt die Balance zwischen technischer Unterstützung und menschlicher Expertise gewahrt.

Wie können Kliniken Automation Bias minimieren und die Sicherheit der Patienten verbessern?

Kliniken können den Automation Bias durch gezielte Maßnahmen minimieren und damit die Patientensicherheit verbessern. Ein zentraler Ansatzpunkt sind regelmäßige Schulungen für das medizinische Personal. Diese fördern ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit KI-gestützten Systemen und schärfen die Fähigkeit, deren Empfehlungen zu hinterfragen. Ebenso wichtig ist eine klare Verantwortungszuweisung für Entscheidungen, die auf KI-Empfehlungen basieren, um Unsicherheiten zu vermeiden.

Ein weiterer Schlüssel liegt in der Verbesserung des Designs von Entscheidungsunterstützungssystemen. Dazu gehört die Anzeige von Konfidenzintervallen, die den Grad der Sicherheit einer Empfehlung verdeutlichen. Ergänzend sollten solche Systeme zusätzliche Informationen bereitstellen, anstatt nur eine Empfehlung auszugeben. Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche kann ebenfalls dazu beitragen, die Nutzung zu erleichtern und die Abhängigkeit von automatisierten Systemen zu reduzieren. Diese Maßnahmen schaffen die Grundlage für fundiertere Entscheidungen im klinischen Alltag.

Wie beeinflusst die Zusammenarbeit von menschlichem Urteilsvermögen und KI die medizinische Entscheidungsfindung?

Die Kombination aus menschlichem Urteilsvermögen und künstlicher Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die medizinische Entscheidungsfindung auf ein neues Niveau zu heben. KI-Systeme liefern präzise Analysen und unterstützen Ärztinnen und Ärzte dabei, Diagnosen zu stellen und Behandlungspläne zu entwickeln.

Trotzdem bleibt die Rolle des Menschen unverzichtbar. Medizinische Entscheidungen beruhen nicht nur auf Daten, sondern auch auf Erfahrung, Einfühlungsvermögen und ethischen Überlegungen. Die richtige Balance zwischen KI und menschlichem Urteilsvermögen hilft, Risiken wie den Automation Bias zu reduzieren und sorgt dafür, dass Entscheidungen im besten Interesse der Patientinnen und Patienten getroffen werden.

Verwandte Blogbeiträge

- KI-Implementierung: Häufige Fragen beantwortet

- Ärzte vs. Patienten: Vertrauen in KI aus zwei Perspektiven

- Wie generative KI Gesundheitsrisiken vorhersagt

- Ethik in der KI-Datensammlung: Leitlinien

Wie KI die Patientenversorgung und Ressourcennutzung verbessert

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, steigende Patientenzahlen und hohe Behandlungskosten. Künstliche Intelligenz (KI) bietet Lösungen, um diese Probleme zu bewältigen.

- Patientenversorgung: KI verbessert Diagnosen, ermöglicht personalisierte Behandlungen und unterstützt bei der Früherkennung von Krankheiten.

- Ressourcenmanagement: KI optimiert Bettenplanung, Medikamentenbestände und administrative Abläufe.

- Kommunikation: Chatbots und mehrsprachige Systeme erleichtern den Austausch zwischen Patienten und medizinischem Personal.

- Effizienz: Automatisierung von Routineaufgaben schafft mehr Zeit für direkte Patientenbetreuung.

Fazit: KI hilft, die Qualität der Versorgung zu steigern und knappe Ressourcen effektiver einzusetzen. Führungskräfte spielen dabei eine entscheidende Rolle, um diese Technologien erfolgreich zu integrieren.

KI im Gesundheitswesen - praktische Anwendungen und rechtliche Herausforderungen

Wie KI die Patientenversorgung verbessert

Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie medizinische Fachkräfte ihre Patientinnen und Patienten behandeln. Mit ihrer Hilfe können Behandlungen individuell angepasst werden, basierend auf einer viel breiteren Datenbasis als je zuvor. Dadurch lassen sich Entscheidungen treffen, die sowohl die Besonderheiten des einzelnen Falls berücksichtigen als auch die Effizienz und Präzision der medizinischen Versorgung steigern.

KI in der medizinischen Diagnostik

Einer der beeindruckendsten Anwendungsbereiche von KI ist die medizinische Bildgebung. Intelligente Systeme analysieren radiologische Aufnahmen und entdecken selbst kleinste Auffälligkeiten, die einem menschlichen Auge entgehen könnten. Diese Systeme arbeiten rund um die Uhr, ohne Ermüdung, und liefern dabei konstant präzise Ergebnisse.

Ein weiterer Vorteil: KI unterstützt bei der Früherkennung von Krankheiten. Algorithmen erkennen Muster in Bildern, die auf Krankheiten hinweisen könnten – oft noch bevor Symptome auftreten. Das ermöglicht es, frühzeitig mit Behandlungen zu beginnen, was die Erfolgschancen deutlich erhöht.

Auch in der Pathologie spielt KI eine zentrale Rolle. Sie hilft bei der Analyse von Gewebeproben, indem sie Zelltypen klassifiziert und die Aggressivität von Tumoren einschätzt. Diese Informationen sind entscheidend, um die bestmögliche Therapie auszuwählen.

Ein großer Pluspunkt von KI ist die Schnelligkeit. Diagnosen, die früher Stunden oder sogar Tage dauerten, können jetzt in wenigen Minuten gestellt werden. Besonders in Notfällen kann das Leben retten, da jede Minute zählt.

Die Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision legt den Grundstein für personalisierte Therapieansätze.

Individualisierte Behandlungspläne durch KI

Jeder Mensch ist anders – und KI hilft, diese Einzigartigkeit in der Behandlung zu berücksichtigen. Durch die Analyse von Patientendaten, genetischen Informationen und Laborwerten erstellt KI passgenaue Therapieempfehlungen.

In der Präzisionsmedizin zeigt sich das besonders deutlich. KI kann vorhersagen, wie ein Patient auf bestimmte Medikamente reagieren wird, noch bevor die Behandlung beginnt. Das minimiert das Risiko von Nebenwirkungen und erhöht die Erfolgschancen der Therapie.

Für chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme entwickelt KI langfristige Behandlungsstrategien, die sich flexibel an Veränderungen im Gesundheitszustand anpassen. Diese dynamischen Pläne berücksichtigen Lebensstil, Begleiterkrankungen und die bisherigen Therapieerfolge.

Auch die Medikamentendosierung wird durch KI optimiert. Patienten erhalten genau die Wirkstoffmenge, die sie benötigen – individuell und präzise abgestimmt.

KI-Tools für verbesserte Patientenkommunikation

Die Kommunikation zwischen Arztpraxen, Krankenhäusern und Patientinnen und Patienten wird durch intelligente Assistenzsysteme erheblich vereinfacht. Diese digitalen Helfer sind rund um die Uhr verfügbar und übernehmen zahlreiche Aufgaben, ohne dass zusätzliches Personal benötigt wird.

Chatbots erleichtern die Terminvereinbarung, indem sie Verfügbarkeiten prüfen, Behandlungsdauer einplanen und spezielle Anforderungen berücksichtigen. Änderungen oder Absagen werden sofort verarbeitet, und der Kalender wird entsprechend aktualisiert.

Für die Medikamenteneinnahme bieten KI-gestützte Apps personalisierte Erinnerungen. Diese Apps berücksichtigen nicht nur die Einnahmezeiten, sondern warnen auch vor möglichen Wechselwirkungen zwischen Medikamenten.

Symptom-Checker ermöglichen es, Beschwerden einzugeben und eine erste Einschätzung zu erhalten. Sie können kritische Fälle identifizieren, die sofortige medizinische Hilfe erfordern, und bei weniger dringenden Anliegen beruhigen und Empfehlungen geben.

Auch die Nachsorge wird durch KI effizienter. Automatisierte Systeme fragen regelmäßig den Gesundheitszustand ab, erkennen frühzeitig Komplikationen und informieren bei Bedarf das medizinische Team. So wird eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet, die über den Praxisbesuch hinausgeht.

Sprachbarrieren gehören dank mehrsprachiger KI-Systeme der Vergangenheit an. Diese Systeme übersetzen in Echtzeit, auch bei medizinischen Fachbegriffen, und ermöglichen so eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund.

Mit diesen Verbesserungen in der Kommunikation trägt KI nicht nur zu einer besseren Versorgung bei, sondern sorgt auch dafür, dass Ressourcen effizienter genutzt werden können.

KI für effizienteres Ressourcenmanagement

Gesundheitseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, ihre Ressourcen optimal einzusetzen. Künstliche Intelligenz (KI) kann dabei unterstützen, Personal, Betten und medizinische Geräte effizient zu verwalten. Das spart nicht nur Kosten, sondern verbessert auch die Patientenversorgung. Im Folgenden werden zentrale Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von KI im Ressourcenmanagement beleuchtet.

Vorhersage von Patientenzahlen und Bettenbedarf

Die Planung der Bettenkapazität ist eine der komplexesten Aufgaben in Krankenhäusern. KI-Systeme analysieren historische Daten, saisonale Schwankungen und aktuelle Trends, um präzise Prognosen zu erstellen – etwa zur täglichen Belegung oder zum langfristigen Bedarf. Ein Beispiel ist die DaphOS KI-Software Plattform, die Prognosemodelle bereitstellt, um Führungskräften fundierte Entscheidungen zu ermöglichen [1].

„Von täglichen Auslastungsvorhersagen auf Stationen über den monatlichen Ressourcenbedarf im Lager bis hin zur Erkennung von Personalengpässen – Erkennen Sie Risiken und Chancen frühzeitig, um schneller und effektiver reagieren zu können.“ [1]

Automatisierung von Verwaltungsaufgaben

Administrative Tätigkeiten wie Terminplanung, Abrechnung oder Ressourcenmanagement nehmen viel Zeit in Anspruch, die dem medizinischen Team dann für die Patientenversorgung fehlt. KI-gestützte Systeme übernehmen solche repetitiven Aufgaben und schaffen so Entlastung. Gleichzeitig optimieren sie auch die Logistik, beispielsweise bei der Materialbeschaffung und -verteilung. Das Ergebnis: weniger Zeitaufwand und eine effizientere Nutzung der Ressourcen.

Verwaltung von medizinischen Vorräten und Geräten

Eine gut organisierte Lagerhaltung ist entscheidend, um Engpässe zu vermeiden und unnötige Kosten durch Überbestände zu reduzieren. KI-basierte Systeme können den monatlichen Bedarf an medizinischen Vorräten vorhersagen [1]. Dabei berücksichtigen sie Faktoren wie saisonale Schwankungen, geplante Operationen und historische Verbrauchsdaten.

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von KI ist die personalisierte Risikoprognose. So wurde ein Deep-Learning-Modell entwickelt, das individuelle Risiken für Thrombozytentransfusionen berechnet. Diese Technologie ermöglicht eine präzisere Planung und verhindert Engpässe [2].

„Diese Technologien optimieren die Ressourcennutzung und verbessern die Versorgungsqualität, beispielsweise ein Deep-Learning-Modell, welches personalisierte Risikoprognosen für Thrombozytentransfusionen erstellt, wodurch die Ressourcenplanung optimiert und Versorgungsengpässe verhindert werden können.“ [2]

Auch die Wartung medizinischer Geräte profitiert von KI. Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung, sorgt dafür, dass Geräteausfälle minimiert werden. Das Fraunhofer IKS arbeitet an Lösungen, die den Zustand von Medizingeräten überwachen und Wartungen rechtzeitig planen [3]. Zusätzlich hilft KI dabei, die Nutzung teurer Geräte effizient zu steuern und so die Auslastung zu maximieren.

Für weitere Informationen und praxisnahe Einblicke in den Einsatz von KI im Gesundheitswesen bietet Dr. Sven Jungmann Vorträge und Keynotes an. Mehr dazu finden Sie auf seiner Webseite.

sbb-itb-49a712f

KI-Integration in Ihre Gesundheitseinrichtung

Die Einführung von KI in einer Gesundheitseinrichtung erfordert sorgfältige Planung und einen strukturierten Ansatz. Ohne eine solide Vorbereitung und die passenden Werkzeuge kann die Implementierung schnell scheitern. Ein durchdachter Prozess legt die Grundlage für eine erfolgreiche Auswahl und Einführung von KI-Tools.

Bereitschaftsprüfung Ihrer Organisation

Bevor Sie mit der KI-Integration starten, sollten Sie die Voraussetzungen in Ihrer Organisation prüfen. Dazu gehören die Bewertung Ihrer IT-Infrastruktur, die Qualität der verfügbaren Daten und die Kompetenzen Ihrer Mitarbeitenden. Nur wenn bestehende Systeme problemlos mit KI-Lösungen interagieren können, ist eine reibungslose Implementierung möglich [5].

KI-Systeme benötigen große Mengen hochwertiger klinischer Daten, sei es aus randomisierten kontrollierten Studien oder aus anderen Quellen wie Real-World-Evidence [5][6]. Sollten diese Daten fehlen, müssen sie erst erhoben werden – ein Prozess, der oft zeitaufwändig ist.

Auch das Personal spielt eine entscheidende Rolle: Ärztinnen und Ärzte, IT-Teams und Entscheidungsträger müssen die von KI generierten Erkenntnisse verstehen und anwenden können [4]. Eine wirtschaftliche Analyse ist ebenfalls wichtig, um die Kosten-Nutzen-Relation der geplanten KI-Lösungen zu bewerten [5].

"SMEs often struggle when it comes to accessing consulting services. It's clear that finding the right solutions can be challenging, as AI requires delving deeply into business processes." – Sandra Rohner, Managing Director, Baden-Württemberg AI Alliance [6]

Mit diesen Erkenntnissen können Sie gezielt die passenden KI-Tools auswählen.

Auswahl der richtigen KI-Tools

Die Auswahl der geeigneten KI-Tools beginnt mit der Identifikation konkreter Einsatzbereiche. Prüfen Sie die technische Machbarkeit und priorisieren Sie Projekte nach ihrem Nutzen [4][6]. Strategische Beratung kann helfen, sinnvolle Anwendungsfälle zu identifizieren und die Reihenfolge der Projekte festzulegen [4].

Ein Beispiel für ein unterstützendes Programm ist der FRAI.accelerator des Beratungsunternehmens Grünhof 3000. Ab 2025 wird sich dieses Programm verstärkt auf den Gesundheits- und Medizinsektor konzentrieren. Es umfasst Phasen wie Exploration, Analyse, Prototypentwicklung und Skalierung. Unternehmen können nach der zweiten Phase aussteigen, falls sie beispielsweise noch nicht über die benötigten Daten verfügen [6].

Besonders in klinisch sensiblen Bereichen sind erklärbare KI-Modelle entscheidend. Sie sorgen für Transparenz und machen Entscheidungen nachvollziehbar [4][6].

Datenschutz und Regelkonformität

Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie der DSGVO, des EU-KI-Gesetzes und nationaler Vorschriften ist unerlässlich [4][5][6]. Insbesondere das EU-KI-Gesetz stellt hohe Anforderungen an Hochrisikoanwendungen im Gesundheitswesen. Dazu gehören Qualitätsstandards, Validierungs- und Kontrollanforderungen sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Verzerrungen in den Trainingsdaten [4][5][6].

Datensicherheit sollte von Anfang an oberste Priorität haben. Entwickeln Sie klare Richtlinien für den Umgang mit Patientendaten und schulen Sie Ihr Team entsprechend. Eine Pilotphase ist ein guter Startpunkt: Arbeiten Sie mit ausgewählten Technologiepartnern und Experten zusammen, um erste Erfahrungen zu sammeln und Prozesse zu optimieren, bevor größere Investitionen folgen [6].

Wenn Sie tiefer in die praktische Umsetzung von KI im Gesundheitswesen eintauchen möchten, bietet Dr. Sven Jungmann spezialisierte Vorträge und Keynotes an. Seine Expertise umfasst digitale Gesundheit, KI-Anwendungen und Innovationsmanagement. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Webseite.

Praxisbeispiele und messbare Ergebnisse

Während theoretische Ansätze die Möglichkeiten von KI aufzeigen, liefern praktische Anwendungen überzeugende Beweise für ihren Nutzen. Sie zeigen, wie KI Diagnosen präziser macht, Wartezeiten verkürzt und Ressourcen effizienter einsetzt.

Erfolgsgeschichten aus der KI-Praxis

In der Radiologie spielt KI eine Schlüsselrolle, indem sie die Genauigkeit von Befunden erhöht und gleichzeitig Arbeitsabläufe beschleunigt. In Notaufnahmen hilft sie, Patientenströme besser zu organisieren, wodurch kritische Fälle schneller behandelt werden können. Darüber hinaus unterstützt sie administrative Prozesse, indem sie Routineaufgaben automatisiert und so Zeit für wichtigere Tätigkeiten schafft. Besonders beeindruckend ist der Einsatz von KI bei der Überwachung von Patienten auf Intensivstationen: Durch die kontinuierliche Analyse medizinischer Daten können Ärzte frühzeitig auf kritische Veränderungen reagieren.

Vorher-Nachher-Vergleich der KI-Implementierung

Ein Blick auf konkrete Beispiele zeigt den Unterschied, den KI bewirken kann: Diagnosen werden genauer, Wartezeiten spürbar verkürzt und administrative Abläufe effizienter gestaltet. Dadurch bleibt medizinischem Fachpersonal mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung.

Diese praktischen Erfolge zeigen, dass der gezielte Einsatz von KI nicht nur die Patientenversorgung verbessert, sondern auch die Organisation im Gesundheitswesen spürbar erleichtert. Solche Ergebnisse verdeutlichen, wie KI langfristig positive Veränderungen in diesem Bereich ermöglicht.

Kernpunkte und die Rolle der Führung

Praktische Beispiele zeigen: KI kann viele der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen – allerdings nur, wenn Führungskräfte den Wandel aktiv gestalten. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Vorteile von KI und warum Führung dabei eine zentrale Rolle spielt.

Vorteile von KI im Gesundheitswesen

KI verändert das Gesundheitswesen grundlegend in drei wesentlichen Bereichen. In der Patientenversorgung verbessert sie die Diagnostik, ermöglicht personalisierte Behandlungsansätze und sorgt für eine effizientere Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Bei der Ressourcenverwaltung unterstützt sie dabei, Patientenströme vorherzusagen, administrative Prozesse zu automatisieren und medizinische Geräte besser zu nutzen.

Darüber hinaus eröffnet KI die Möglichkeit, Strategien neu auszurichten: Gesundheitsorganisationen können ihre Abläufe optimieren und sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern.

Doch eines wird klar: Technologische Innovation allein reicht nicht aus. Es braucht mehr, um diese Potenziale voll auszuschöpfen.

Die entscheidende Rolle der Führung

Der Erfolg von KI hängt nicht nur von technischem Fachwissen ab – es braucht visionäre Führung und strategisches Geschick. Führungskräfte müssen die technischen Möglichkeiten verstehen, aber auch organisatorische Veränderungen anstoßen und ihre Teams durch den Wandel begleiten.

Hierbei ist es entscheidend, Innovation mit konkreter Umsetzung zu verbinden. Dr. Sven Jungmann, Experte für digitale Gesundheit und künstliche Intelligenz, unterstützt Gesundheitsorganisationen mit Vorträgen und Beratungsangeboten, die speziell auf diese Herausforderungen zugeschnitten sind. Seine Arbeit hilft Führungskräften, die digitale Transformation zu meistern und KI sinnvoll in ihre Strategien zu integrieren.

Die Erfahrung zeigt: Nachhaltiger Erfolg mit KI ist nur möglich, wenn Führungskräfte klare Visionen entwickeln, ihre Teams stärken und die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Visionäre Führung ist der Schlüssel, um das volle Potenzial von KI im Gesundheitswesen zu entfalten.

FAQs

Wie hilft Künstliche Intelligenz bei der Früherkennung von Krankheiten und welche Vorteile bietet sie?

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Früherkennung von Krankheiten, indem sie riesige Datenmengen analysiert und dabei Muster identifiziert, die für das menschliche Auge oft unsichtbar bleiben. Besonders in Bereichen wie der Radiologie, Pathologie oder bei der Analyse genetischer Informationen ermöglicht KI eine schnellere und genauere Diagnostik.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Früherkennung steigert die Chancen auf Heilung erheblich, da Behandlungen frühzeitig eingeleitet werden können. Zusätzlich entlastet KI das medizinische Personal, indem sie Routineaufgaben automatisiert. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt – die direkte Betreuung und Versorgung der Patienten.

Wie kann künstliche Intelligenz erfolgreich in Gesundheitseinrichtungen integriert werden, und welche möglichen Herausforderungen gibt es dabei?

Die Einbindung von künstlicher Intelligenz (KI) in Gesundheitseinrichtungen verlangt eine durchdachte Planung und Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine zentrale Rolle: Es gilt, interoperable und sichere Dateninfrastrukturen aufzubauen, klare ethische Richtlinien zu definieren und eine enge Kooperation zwischen medizinischem Fachpersonal, Forschern, der Industrie und politischen Entscheidungsträgern sicherzustellen.

Doch der Weg dahin ist nicht ohne Hürden. Zu den größten Herausforderungen zählen die Fragmentierung von Gesundheitsdaten, ein Mangel an Standardisierung, Datenschutzbedenken und das Risiko algorithmischer Verzerrungen. Um das volle Potenzial von KI im Gesundheitswesen auszuschöpfen, braucht es einen sorgfältigen und ausgewogenen Ansatz, der diese Probleme gezielt angeht.

Wie kann KI das Ressourcenmanagement im Gesundheitswesen effizienter gestalten und welche praktischen Beispiele gibt es dafür?

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, das Ressourcenmanagement im Gesundheitswesen effizienter zu gestalten, indem sie zeitintensive Abläufe automatisiert und optimiert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Terminplanung. Mithilfe von KI-Algorithmen können Patientenströme analysiert und Belegungspläne flexibel angepasst werden. Das führt zu kürzeren Wartezeiten und einer besseren Auslastung von Räumen und medizinischen Geräten.

Auch bei der Verwaltung medizinischer Ressourcen wie Betten oder Medikamenten zeigt KI ihre Stärken. Sie kann Bestände in Echtzeit überwachen und Bedarfsprognosen erstellen, um Engpässe frühzeitig zu verhindern. Darüber hinaus erleichtert KI die Abrechnungsprozesse, indem sie Fehler minimiert und Abläufe beschleunigt. Das Ergebnis: Gesundheitseinrichtungen können Kosten senken und gleichzeitig die Qualität der Patientenversorgung verbessern.

Verwandte Blogbeiträge

- KI im Gesundheitswesen: 7 praktische Anwendungen

- KI-gestützte Dokumentation: 5 Vorteile für Ärzte

- 5 Wege, wie KI Ärzte zu Führungskräften macht

- Studien: KI verbessert diagnostische Präzision

Checkliste: KI-Transparenz für Medizinprodukte

KI-basierte Medizinprodukte revolutionieren die Gesundheitsbranche, doch Transparenz ist dabei unverzichtbar. Ärzte, Patienten und Behörden müssen verstehen, wie KI-Systeme arbeiten, um Vertrauen, Sicherheit und regulatorische Anforderungen zu gewährleisten. Eine klare Dokumentation und Nachvollziehbarkeit sind entscheidend, insbesondere mit Blick auf die EU-KI-Verordnung und die MDR-Vorgaben.

Was Hersteller beachten müssen:

- Daten und Algorithmen: Herkunft der Trainingsdaten, Bias-Analysen und Algorithmus-Details dokumentieren.

- Gebrauchsanweisungen: Klare und vollständige Informationen zu Funktionsweise, Eingabedaten und Einschränkungen.

- Risikoklassifizierung: Hochrisiko-Systeme erfordern umfassendere Dokumentation und Überwachung als Niedrigrisiko-Systeme.

- Monitoring: Kontinuierliche Leistungsüberwachung und Meldung von Vorfällen sind Pflicht.

- Deutsche Anforderungen: DSGVO-konforme Datenverarbeitung, DIN-Normen und verständliche Gebrauchsanweisungen in deutscher Sprache.

Warum das wichtig ist: Transparenz schützt Patienten, reduziert rechtliche Risiken und erleichtert den Marktzugang. Hersteller sollten frühzeitig alle Anforderungen umsetzen, um Compliance sicherzustellen und Vertrauen in KI-Produkte zu stärken.

KI in der MedTech-Regulierung: Kostensenkung und globaler Marktzugang für Medizinprodukte

Zentrale Transparenzanforderungen für KI in Medizinprodukten

Die aktuellen Regulierungen formulieren klare Transparenzanforderungen, die je nach Risikoklassifizierung eines KI-Systems unterschiedlich ausfallen. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

Erforderliche Informationsangaben

Gebrauchsanweisungen für KI-basierte Medizinprodukte müssen klar und umfassend sein. Sie sollten die Funktionsweise, die verwendeten Eingabedaten sowie die erwarteten Ergebnisse detailliert beschreiben. Dazu gehört:

- Eingabedaten und Ausgaben: Erläutere, welche Daten eingegeben werden, wie die Ausgaben zu interpretieren sind und welche Qualitätsanforderungen an die Daten gestellt werden – z. B. die minimale Bildauflösung bei radiologischen Anwendungen.

- Leistungsmetriken: Mache Sensitivität, Spezifität und Genauigkeitsraten aus der klinischen Validierung transparent. Diese Werte sollten nach Patientengruppen aufgeschlüsselt sein, um mögliche Unterschiede oder Verzerrungen – etwa bei Alters- oder ethnischen Gruppen – aufzuzeigen.

- Limitationen und Kontraindikationen: Definiere, in welchen Situationen das System nicht eingesetzt werden sollte und welche Umstände zu falschen Ergebnissen führen können.

Diese Angaben bilden die Grundlage für die weiteren Anforderungen, die sich je nach Risikoklasse des Systems unterscheiden.

Anforderungen für Hochrisiko- vs. Niedrigrisiko-Systeme

Die Transparenzanforderungen variieren stark zwischen Hochrisiko- und Niedrigrisiko-Systemen:

- Hochrisiko-KI-Systeme: Systeme, die Diagnosen stellen, Therapien planen oder lebenswichtige Funktionen steuern, müssen eine vollständige Rückverfolgbarkeit aller Entscheidungen gewährleisten. Jede Ausgabe muss mit den verwendeten Eingabedaten und Entscheidungswegen dokumentiert werden. Diese nachvollziehbaren Protokolle müssen mindestens zehn Jahre aufbewahrt und den Behörden zugänglich gemacht werden. Außerdem wird erwartet, dass Entscheidungen erklärbar sind – z. B. durch Visualisierungen relevanter Bildbereiche oder durch die Angabe, wie verschiedene Eingabeparameter gewichtet wurden.

- Niedrigrisiko-Systeme: Hier genügen grundlegende Informationen zur Funktionsweise und Hinweise für die Nutzer, dass KI-Technologie eingesetzt wird. Die Anforderungen an die Dokumentationstiefe und die Aufbewahrungsfristen sind deutlich reduziert.

Dokumentations- und Überwachungsanforderungen

Die technische Dokumentation spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Transparenz. Sie umfasst:

- Trainingsdaten: Dokumentiere die Herkunft der Daten, die Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, die demografische Verteilung und die Strategien zur Minimierung von Verzerrungen.

- Algorithmus-Details: Beschreibe die Netzwerkarchitektur, die Trainingsmethoden, Validierungsstrategien und die wichtigsten Parameter.

- Versionskontrolle: Halte jede Änderung am Algorithmus, an den Trainingsdaten und an der Software fest. Jede Änderung muss begründet und durch Validierungstests abgesichert werden.

Zusätzlich sind Maßnahmen zur Überwachung nach der Markteinführung vorgeschrieben:

- Post-Market-Überwachung: Überwache kontinuierlich die Leistung des Systems, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Dies kann durch automatisierte Überwachung oder regelmäßige Validierungen erfolgen.

- Incident-Reporting: Jeder Vorfall, bei dem falsche oder schädliche Entscheidungen durch die KI getroffen wurden, muss dokumentiert und analysiert werden. Die Ergebnisse dieser Analysen sollten in Sicherheitsupdates für die Software und die Dokumentation einfließen.

Dieses umfassende Vorgehen soll nicht nur die Sicherheit der Systeme gewährleisten, sondern auch das Vertrauen in KI-gestützte Medizinprodukte stärken.

Eine klar formulierte Gebrauchsanweisung ist entscheidend, damit Nutzer die Funktionsweise und Grenzen eines KI-Systems nachvollziehen können.

Anforderungen an eine effektive Gebrauchsanweisung

- Einfach und verständlich formuliert: Die Sprache sollte klar und präzise sein, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Umfassende Informationen: Beschreiben Sie die Bedienung des Systems, die erforderlichen Eingabedaten und wie Ergebnisse interpretiert werden können. Gehen Sie dabei auch auf die Grenzen und Einschränkungen des Systems ein.

- Praktische Beispiele und Hinweise: Ergänzen Sie die Anleitung mit konkreten Anwendungsbeispielen und Tipps, wie Unsicherheiten oder häufige Probleme bewältigt werden können.

Eine solche Gebrauchsanweisung ist nicht nur hilfreich für die Nutzer, sondern auch ein wesentlicher Schritt, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Damit wird Ihr Medizinprodukt einfacher zu bedienen und sicherer im Einsatz.

sbb-itb-49a712f

Anforderungen nach Risikokategorie: Schnellübersicht-Tabelle

Die Anforderungen an KI-gestützte Medizinprodukte hängen stark von ihrer Risikokategorie ab. Diese Einstufung beeinflusst, welche Maßnahmen und Ressourcen für die gesetzliche Einhaltung notwendig sind. Eine falsche Risikobewertung kann nicht nur unnötige Kosten verursachen, sondern auch rechtliche Probleme nach sich ziehen.

Vergleichstabelle: Hochrisiko vs. Niedrigrisiko

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptunterschiede zwischen den Anforderungen für Hochrisiko- und Niedrigrisiko-KI-Systeme gemäß den deutschen und EU-Vorgaben:

| Anforderungsbereich | Hochrisiko-KI-Systeme | Niedrigrisiko-KI-Systeme |

|---|---|---|

| Dokumentation | Umfassende technische Dokumentation, Risikomanagementsystem, CE-Kennzeichnung erforderlich | Grundlegende Produktdokumentation, vereinfachte Risikoanalyse |

| Datengovernance | Detaillierte Aufzeichnung aller Trainingsdaten, Bias-Analyse, Datenqualitätsmanagement | Dokumentation der Hauptdatenquellen, grundlegende Qualitätskontrolle |

| Nutzerinformationen | Umfangreiche Gebrauchsanweisung mit KI-spezifischen Hinweisen und Schulungsanforderungen | Standardgebrauchsanweisung mit Hinweis auf KI-Nutzung |

| Monitoring | Kontinuierliche Überwachung nach Markteinführung, regelmäßige Leistungsberichte | Grundlegendes Monitoring nach Markteinführung |

| Transparenz gegenüber Nutzern | Vollständige Offenlegung der KI-Funktionalität und Erklärbarkeit der Entscheidungen | Hinweis auf KI-Nutzung und einfache Funktionsbeschreibung |

| Prüfungszyklen | Jährliche interne Audits, externe Konformitätsbewertung alle 3 Jahre | Interne Überprüfung alle 2–3 Jahre |

| Meldepflichten | Sofortige Meldung schwerwiegender Vorfälle, vierteljährliche Leistungsberichte | Meldung nur bei sicherheitsrelevanten Ereignissen |

Wichtige Hinweise für Hersteller

Besondere Aufmerksamkeit sollten Hersteller auf Systeme richten, die sich in einer Übergangszone befinden. Ein KI-System, das ursprünglich als Niedrigrisiko eingestuft wurde, kann durch Software-Updates oder erweiterte Anwendungsbereiche in die Hochrisiko-Kategorie wechseln. Dies bringt zusätzliche Anforderungen mit sich, die sorgfältig berücksichtigt werden müssen.

Diese Übersicht dient als Grundlage, um die nächsten Schritte präzise zu planen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Weitere Details zu den einzelnen Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt behandelt.

Deutschland-spezifische Compliance-Anforderungen

In Deutschland gelten für KI-gestützte Medizinprodukte zusätzliche Anforderungen, die über die EU-weiten Bestimmungen hinausgehen. Diese betreffen unter anderem sprachliche Vorgaben, Datenschutzregelungen und die Struktur der technischen Dokumentation. Hersteller sollten diese Aspekte bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigen, um Verzögerungen bei der Markteinführung zu vermeiden. Im Folgenden werden die wichtigsten länderspezifischen Anforderungen und Dokumentationsstandards näher erläutert.

Zusätzliche deutsche Anforderungen

Neben den EU-Vorgaben gibt es in Deutschland spezifische Regelungen, die beachtet werden müssen. Die Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) empfiehlt beispielsweise, dass die Transparenzdokumentation von KI-gestützten Medizinprodukten detaillierte Informationen zur Nachvollziehbarkeit der Algorithmen enthält. Außerdem ist eine kontinuierliche Dokumentation der Leistungsüberwachung erforderlich.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nutzeraufklärung. Anwender müssen in klar verständlichem Deutsch über die Funktionsweise, Einschränkungen und potenzielle Unsicherheiten des KI-Systems informiert werden. Dazu gehören auch Schulungsmaßnahmen für medizinisches Fachpersonal, um den sicheren Einsatz der Technologie zu gewährleisten.

Datenschutz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlangt bei der Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten den Einsatz geeigneter Schutzmaßnahmen. Dazu zählen beispielsweise die Pseudonymisierung von Trainingsdaten und eine transparente Darstellung der Datenflüsse innerhalb des Systems.

Deutsche Dokumentationsstandards

Die länderspezifischen Vorgaben betreffen insbesondere die formalen Anforderungen an die technische Dokumentation, die für deutsche Behörden erstellt wird. Dazu gehören:

- Datumsformat: TT.MM.JJJJ

- Zahlenformat: Dezimalzahlen mit Komma (z. B. 95,7 %), Tausender durch Punkte getrennt (z. B. 1.000.000 Datensätze)

- Temperaturangaben: in Celsius

- Dosierungseinheiten: gemäß metrischem System (z. B. mg/kg Körpergewicht oder ml/h)

Die Gebrauchsanweisung muss in einwandfreiem Deutsch verfasst sein und medizinische Fachterminologie korrekt verwenden. Übersetzungen sollten von Fachübersetzern geprüft werden, um Fehler zu vermeiden.

Für die Risikoanalyse sind deutsche DIN-Normen maßgeblich. Es ist ratsam, in der Dokumentation explizit auf DIN EN ISO 14971 zu verweisen und die entsprechenden Risikoklassifizierungen zu berücksichtigen.

Änderungen an Software oder Algorithmen, die wesentliche Leistungsmerkmale betreffen, müssen zeitnah den zuständigen Behörden gemeldet werden. Darüber hinaus sollte die zugehörige Dokumentation über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden, um eine lückenlose Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für eine erfolgreiche Zulassung in Deutschland.

Nächste Schritte und Expertenunterstützung

Hersteller, die sich mit den Anforderungen an KI-Transparenz auseinandersetzen, können gezielt Maßnahmen ergreifen, um ihre Produkte und Prozesse zukunftssicher zu gestalten.

Zentrale Maßnahmen für Hersteller

Um KI-Transparenz erfolgreich umzusetzen, sind strukturierte Schritte notwendig. Hersteller sollten zunächst die Risikoklassifizierung ihrer Produkte festlegen. Ebenso wichtig ist eine umfassende Dokumentation – von den genutzten Datenquellen über die Trainingsmethoden bis hin zur Validierung der Modelle. Nur so lässt sich eine vollständige Nachvollziehbarkeit gewährleisten.

Darüber hinaus ist es entscheidend, die Technik und die Leistungsparameter regelmäßig zu überprüfen. Diese Kontrollen helfen nicht nur, die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, sondern sind auch essenziell, um bei Audits die Einhaltung aller Anforderungen belegen zu können.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Vorbereitung auf mögliche Auditorfragen sollte frühzeitig und systematisch erfolgen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Dabei kann der Austausch mit Experten eine wertvolle Unterstützung sein.

Unterstützung durch Dr. Sven Jungmann

Dr. Sven Jungmann ist ein erfahrener Berater und Keynote-Speaker, der sich auf Themen wie KI-Transparenz, digitale Gesundheitsinnovationen und regulatorische Compliance spezialisiert hat. Mit seinem praxisnahen Wissen über technologische Entwicklungen begleitet er Unternehmen dabei, die Herausforderungen des digitalen Wandels aktiv anzugehen.

Seine Unterstützung reicht von der Risikoklassifizierung bis zur Audit-Vorbereitung – genau den Bereichen, die für Hersteller besonders anspruchsvoll sind. Zudem empfiehlt sich die regelmäßige Teilnahme an Webinaren und E-Learning-Kursen, um stets über aktuelle regulatorische Anforderungen und Best Practices informiert zu bleiben. So können Unternehmen sicherstellen, dass sie nicht nur compliant sind, sondern auch zukunftsorientiert handeln.

FAQs

Welche Bedeutung hat die Risikoklassifizierung für die Dokumentation und Überwachung von KI-gestützten Medizinprodukten?

Die Risikoklassifizierung ist ein entscheidender Schritt, um KI-gestützte Medizinprodukte basierend auf ihrem Risikopotenzial zu bewerten. Sie legt fest, welche Anforderungen in Bezug auf Dokumentation, Überwachung und Sicherheit erfüllt werden müssen.

Sowohl die MDR/IVDR als auch der AIA nutzen Risikoklassen, um sicherzustellen, dass Produkte mit höherem Risiko striktere Prüfungen und Kontrollen durchlaufen. Für Hersteller bedeutet das, ihre Produkte so zu gestalten und zu dokumentieren, dass sie den geltenden Vorschriften entsprechen – ein wichtiger Beitrag zur Transparenz und zur Sicherheit der Patienten.

Wie können Hersteller sicherstellen, dass die Gebrauchsanweisungen ihrer KI-Medizinprodukte den Transparenzanforderungen in Deutschland und der EU entsprechen?

Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Gebrauchsanweisungen klar und leicht verständlich sind, um den Transparenzanforderungen in Deutschland und der EU gerecht zu werden. Diese Anleitungen sollten die Funktionsweise des KI-Systems, seine Grenzen und mögliche Risiken präzise erklären.

Dabei ist es entscheidend, dass die Anleitungen den rechtlichen Vorgaben entsprechen und alle Informationen bieten, die Nutzer benötigen, um das Produkt sicher und effizient zu verwenden. Zudem sollten die Dokumente regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, damit sie den aktuellen Standards und Vorschriften entsprechen.

Welche Datenschutzanforderungen gelten in Deutschland für KI-gestützte Medizinprodukte?

In Deutschland müssen KI-gestützte Medizinprodukte die Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1689 (KI-VO) erfüllen. Diese Verordnung legt eine Reihe von Vorgaben fest, darunter ein Risikomanagementsystem, Daten-Governance, technische Dokumentation, Aufzeichnungspflichten sowie Anforderungen an Transparenz, menschliche Aufsicht, Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit und Kennzeichnung.

Für Hersteller bedeutet das, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie nicht nur den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen, sondern auch das Vertrauen der Anwender stärken. Ein durchdachtes Risikomanagement und klare Nachweise für die Einhaltung der Vorschriften sind dabei essenziell.

Verwandte Blogbeiträge

- Ärzte vs. Patienten: Vertrauen in KI aus zwei Perspektiven

- Checkliste: Erfolgreiche KI-Roadmaps

- Wie erklärbare KI Patientenentscheidungen unterstützt

- Ethik in der KI-Datensammlung: Leitlinien

AI in Healthcare: Skalierung jenseits von Pilotprojekten

KI bleibt im Gesundheitswesen oft in der Pilotphase stecken. Warum?

Die Einführung von KI im deutschen Gesundheitswesen zeigt viel Potenzial, scheitert jedoch häufig an der Skalierung. Nur 29 % der KI-Projekte schaffen den Schritt über die Pilotphase hinaus. Hauptprobleme sind fragmentierte IT-Systeme, mangelnde Datenqualität, hohe Kosten, rechtliche Hürden und fehlende Akzeptanz bei Mitarbeitenden.

Lösungen:

- Datenstandardisierung: Einheitliche Formate wie HL7 FHIR und Cloud-Plattformen erleichtern die Integration.

- Rechtliche Sicherheit: Datenschutzkonforme Ansätze wie Anonymisierung und Federated Learning.

- Schulungen: Mitarbeitende mit modularen Programmen und Praxisbezug einbinden.

- Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen.

Nur durch klare Strategien und Zusammenarbeit können KI-Projekte im Gesundheitswesen nachhaltig umgesetzt werden.

AI in Healthcare - Panel 3 "Scaling AI in Healthcare: From Pilot to Practice" #AIActionSummit

Haupthindernisse bei der Skalierung von Healthcare-KI

Die Skalierung von KI-Lösungen im deutschen Gesundheitswesen steht vor erheblichen Herausforderungen. Vier zentrale Barrieren blockieren den Fortschritt und verstärken sich gegenseitig, was die erfolgreiche Implementierung erschwert.

Datenqualität und Systemintegrations-Probleme

Die fragmentierte IT-Landschaft in deutschen Krankenhäusern ist ein großes Hindernis. Viele Einrichtungen nutzen unterschiedliche Systeme verschiedener Anbieter, die oft nicht kompatibel sind. Dies führt zu uneinheitlichen Patientendaten, die KI-Algorithmen erschweren.

Zudem variiert die Datenqualität erheblich zwischen den Einrichtungen. Während moderne Kliniken häufig digitalisierte Prozesse einsetzen, arbeiten kleinere Häuser oft noch mit papierbasierten Dokumentationen. Diese Diskrepanz erschwert die Standardisierung von KI-Anwendungen.

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Interoperabilität. Selbst digitale Daten können aufgrund unterschiedlicher Standards nur schwer integriert werden. Das führt zu manuellen Transfers, die fehleranfällig und zeitaufwendig sind. Ohne gezielte Maßnahmen zur Integration bleibt der Fortschritt in diesem Bereich begrenzt.

Rechtliche und ethische Anforderungen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt hohe Anforderungen an die Verarbeitung von Patientendaten. Eine explizite Einwilligung ist erforderlich, was die Nutzung von Daten für KI-Projekte verkompliziert.

Hinzu kommt der EU AI Act, der KI-Systeme im Gesundheitswesen als Hochrisiko-Anwendungen einstuft. Die damit verbundenen Zertifizierungsverfahren sind aufwendig und teuer, was viele Einrichtungen abschreckt.

Auch Haftungsfragen sind ein ungelöstes Problem. Die Unsicherheit darüber, wer im Falle eines Fehlers haftet, sorgt für Zurückhaltung bei der Einführung neuer Technologien. Zusätzlich verlängern Ethikkommissionen mit ihren intensiven Prüfungen die Genehmigungszeiten für KI-Projekte erheblich.

Budget- und technische Beschränkungen

Die hohen Kosten für die Einführung von KI schrecken viele Einrichtungen ab. Die Investitionen in Hardware, Software-Lizenzen und Systemintegration übersteigen oft die verfügbaren Mittel.

Zudem ist die bestehende IT-Infrastruktur häufig veraltet. Server haben nicht genug Rechenkapazität, Netzwerke sind zu langsam, und die Speichersysteme können die benötigten Datenmengen nicht bewältigen.

Der Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich. Experten, die sowohl in KI als auch im Gesundheitswesen versiert sind, sind rar und teuer. Viele Einrichtungen können es sich nicht leisten, diese Spezialisten langfristig zu beschäftigen. Auch die Wartung und Aktualisierung der Systeme erfordern kontinuierliche Investitionen, die oft unterschätzt werden.

Widerstand des Personals und Change Management

Das medizinische Personal steht neuen Technologien oft skeptisch gegenüber. Viele Ärzte und Pflegekräfte befürchten, dass KI ihre Expertise infrage stellt oder sogar Arbeitsplätze gefährdet.

Der Zeitmangel ist ein weiterer Faktor. Bereits stark ausgelastetes Personal hat kaum Kapazitäten für Schulungen oder die Einarbeitung in neue Systeme. Ohne ausreichendes Training bleiben KI-Tools oft ungenutzt oder werden falsch angewendet.

Auch Generationsunterschiede spielen eine Rolle. Jüngere Ärzte sind häufig technikaffiner, während erfahrene Kollegen digitale Lösungen eher kritisch sehen.

Ein großes Problem ist das fehlende Change Management in vielen Einrichtungen. Technologische Neuerungen werden oft ohne ausreichende Vorbereitung eingeführt. Ohne eine klare Strategie und Begleitung des Wandels scheitern selbst technisch ausgereifte Lösungen an der mangelnden Akzeptanz der Nutzer.

Bewährte Methoden zur Skalierung von Healthcare-KI

Die Überwindung der bestehenden Hürden erfordert einen gut durchdachten Ansatz. Der Erfolg bei der Skalierung von KI im Gesundheitswesen beruht auf vier zentralen Säulen, die sich gegenseitig ergänzen und eine langfristige Umsetzung ermöglichen. Diese Methoden bieten einen klaren Rahmen, um die zuvor genannten Herausforderungen effektiv anzugehen.

Aufbau vernetzter und sicherer Datensysteme

Ein zentraler Schritt zur erfolgreichen Skalierung ist die Standardisierung von Datenformaten. Krankenhäuser sollten Standards wie HL7 FHIR nutzen, um den Austausch von Patientendaten zu erleichtern und fragmentierte Datenquellen zu vereinheitlichen.

Cloud-basierte Plattformen bieten eine flexible und kosteneffiziente Möglichkeit, verschiedene Systeme zu integrieren. Besonders hybride Cloud-Modelle sind hier ideal: Sie erlauben es, sensible Patientendaten lokal zu speichern und gleichzeitig Rechenkapazitäten aus der Cloud zu nutzen, wodurch die Investitionen in teure Hardware reduziert werden.

Die Einführung von Data Lakes sorgt dafür, dass Daten aus unterschiedlichen Quellen zentral gesammelt und verarbeitet werden können. Strukturierte Daten, wie elektronische Patientenakten, Laborwerte und Bildgebungsdaten, lassen sich so einheitlich nutzen. Automatisierte Prozesse zur Datenbereinigung und -validierung gewährleisten dabei eine hohe Datenqualität.

Erfüllung rechtlicher und ethischer Standards

Eine proaktive Compliance-Strategie ist essenziell, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Schon in der Planungsphase sollten Datenschutzbeauftragte und Rechtsexperten eingebunden werden, um die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen und teure Nachbesserungen zu vermeiden.

Mit dem Privacy-by-Design-Ansatz wird Datenschutz direkt in die Systemarchitektur integriert. Techniken wie Anonymisierung und Pseudonymisierung schützen Patientendaten, während Methoden wie Federated Learning es ermöglichen, KI-Modelle zu trainieren, ohne dass sensible Daten die jeweilige Einrichtung verlassen.

Um den Anforderungen des EU AI Act gerecht zu werden, ist eine umfassende Dokumentation aller KI-Prozesse erforderlich. Regelmäßige Algorithmus-Audits und Bias-Tests helfen dabei, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Gleichzeitig sorgen KI-Governance-Strukturen dafür, dass alle Systeme den regulatorischen Vorgaben entsprechen.

Eine transparente Kommunikation mit Patienten über den Einsatz von KI schafft Vertrauen. Verständliche Informationsmaterialien und Opt-out-Möglichkeiten respektieren die Entscheidungsfreiheit der Patienten und minimieren rechtliche Risiken.

Personalschulung und Aufbau von KI-Teams

Die Schulung des Personals ist ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche Einführung von KI. Modulare Schulungsprogramme berücksichtigen unterschiedliche Wissensstände: Während grundlegende Trainings alle Mitarbeitenden einbinden, erhalten sogenannte KI-Champions spezialisierte Weiterbildungen.

Interdisziplinäre Teams, die medizinisches Fachwissen mit IT-Kompetenz verbinden, sind unverzichtbar. Klinische Informatiker spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie zwischen medizinischen Anforderungen und technischen Lösungen vermitteln.

Praktische Schulungen mit realen KI-Tools steigern die Akzeptanz erheblich. Sandbox-Umgebungen bieten den Mitarbeitenden die Möglichkeit, neue Technologien auszuprobieren, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Solche geschützten Räume helfen, Unsicherheiten abzubauen und die Bereitschaft zur Nutzung zu erhöhen.

Mentoring-Programme können technikaffine Mitarbeitende mit weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen vernetzen. Die Förderung von Early Adopters innerhalb der Organisation schafft Multiplikatoren, die den Wandel aktiv vorantreiben.

Aufbau von Partnerschaften für KI-Erfolg

Partnerschaften zwischen Krankenhäusern, Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von KI. Konsortien ermöglichen es auch kleineren Einrichtungen, Ressourcen zu bündeln und Kosten zu teilen.

Public-Private-Partnerships eröffnen Zugang zu Fördergeldern und Fachwissen. Die Zusammenarbeit mit Universitätskliniken bringt aktuelle Forschungsergebnisse in die Praxis, während Pilotprojekte in akademischen Einrichtungen als Vorbild für eine breitere Umsetzung dienen können.

Kooperationen mit etablierten Technologieunternehmen reduzieren Entwicklungsrisiken und ermöglichen die Nutzung bewährter Plattformen. White-Label-Lösungen bieten eine schnelle und kostengünstige Implementierung.

Durch regionale Netzwerke wird der Austausch von Erfahrungen gefördert. Best-Practice-Sharing hilft, Fehler zu vermeiden und Lernprozesse zu beschleunigen. Gleichzeitig verbessern gemeinsame Einkaufsgemeinschaften die Verhandlungsposition und senken die Kosten.

Diese Partnerschaften ergänzen interne Maßnahmen und schaffen ein umfassendes Umfeld für den erfolgreichen Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Experten wie Dr. Sven Jungmann können Organisationen mit praxisnaher Beratung und fundierten Einblicken in digitale Gesundheitstechnologien unterstützen, um die Transformation gezielt voranzutreiben.

Die Kombination aus sicheren Datensystemen, rechtlicher Compliance, geschulten Teams und strategischen Partnerschaften bildet die Grundlage für die erfolgreiche Skalierung von KI im Gesundheitswesen.

sbb-itb-49a712f

Anforderungen des deutschen Gesundheitssystems

Das deutsche Gesundheitssystem stellt spezifische Anforderungen an den Einsatz von KI-Lösungen. Die dezentrale Struktur, gesellschaftliche Erwartungen und die strengen rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern maßgeschneiderte Ansätze, die über internationale Standards hinausgehen. Dabei sind nicht nur technische Anpassungen notwendig, sondern auch ein tiefes Verständnis für regionale Besonderheiten.

Erfüllung deutscher Standards und Vorschriften

Deutschland verfügt über ein komplexes Regulierungssystem, das sowohl EU-weite Vorgaben als auch nationale Gesetze umfasst. Besonders herausfordernd ist die föderale Struktur: Jedes der 16 Bundesländer hat eigene Vorgaben im Bereich Medizin und Datenschutz.

Die EU-KI-Verordnung wird stufenweise eingeführt:

- Februar 2025: Einführung von Verboten für bestimmte KI-Anwendungen und Förderung von KI-Kompetenzen.

- August 2025: Regelungen für allgemeine KI-Systeme treten in Kraft.

- August 2026: Weitere Vorschriften folgen [2].

Für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme gelten besonders strenge Anforderungen. Dazu gehören umfassende Risikomanagement- und Überwachungsprozesse, die detaillierte Dokumentation sowie die Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorfällen [2].

Darüber hinaus verlangt die Medizinprodukteverordnung (MDR) sowie die In-vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR) eine CE-Kennzeichnung für medizinische KI-Software. Diese Standards sind unerlässlich, um KI-Lösungen im deutschen Gesundheitswesen langfristig zu etablieren.

Ein gelungenes Beispiel ist das DiGA-System: Seit 2021 können medizinische Apps über die gesetzliche Krankenversicherung verschrieben werden. Bis November 2025 hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereits 65 solcher Apps zugelassen [3].

Aufbau von Vertrauen und Transparenz

Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ist es entscheidend, das Vertrauen von Patienten und Fachkräften zu gewinnen. Deutsche Patienten legen großen Wert auf Transparenz bei der Nutzung von KI-Technologien – oft über die rechtlichen Mindestanforderungen hinaus.

Ein gutes Beispiel ist die elektronische Patientenakte (ePA). Ab 2025 wird sie allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung stehen und Funktionen wie Medikationslisten oder Befundberichte enthalten [3].

Die Aufklärung der Patienten spielt eine zentrale Rolle für die Akzeptanz von KI-Systemen. Die Menschen in Deutschland erwarten klare Informationen über die Verwendung ihrer Daten und die zugrunde liegenden Algorithmen. Zudem sind Opt-out-Möglichkeiten nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch gesellschaftlich gewünscht.

Mit der Einführung des European Health Data Space (EHDS) im Jahr 2025 sollen 449 Millionen EU-Bürger Zugriff auf standardisierte Gesundheitsdaten erhalten [1][6]. Deutschlands Beitrag, das Health Data Lab, bietet Zugang zu Daten von etwa 75 Millionen Versicherten [1][5].

Von 2018 bis 2025 investiert die deutsche Bundesregierung rund fünf Milliarden Euro in die nationale KI-Strategie [4]. Diese finanzielle Unterstützung unterstreicht das politische Engagement und die Erwartung einer verantwortungsvollen Umsetzung.

Ab Januar 2025 wird zudem die NIS-2-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Sie verpflichtet mittelständische und größere Gesundheitsdienstleister zu zusätzlichen Cybersicherheitsmaßnahmen [3].

Experten wie Dr. Sven Jungmann helfen Organisationen dabei, diese komplexen Anforderungen zu bewältigen und erfolgreiche KI-Strategien zu entwickeln.

Fazit: KI im Gesundheitswesen erfolgreich skalieren

Die zuvor beschriebenen Herausforderungen und Lösungswege machen eines deutlich: Der Erfolg beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen hängt von einer sorgfältigen Planung, technischer Präzision und einem Wandel in der Denkweise ab. Nur wenn Technik, rechtliche Rahmenbedingungen und menschliche Aspekte zusammengeführt werden, lässt sich diese komplexe Aufgabe bewältigen.

Ohne standardisierte Daten und Systeme, die miteinander kommunizieren können, bleiben selbst die besten Algorithmen wirkungslos. Gleichzeitig müssen Organisationen die oft anspruchsvollen rechtlichen Vorgaben berücksichtigen und umsetzen.

Am Ende steht jedoch der Mensch im Mittelpunkt. Medizinisches Fachpersonal muss nicht nur technisch geschult, sondern auch emotional auf den Wandel vorbereitet werden. Vertrauen und Offenheit spielen dabei eine zentrale Rolle – besonders in einem Bereich, der traditionell stark auf persönliche Beziehungen baut.

Die besonderen Gegebenheiten in Deutschland, wie die föderale Struktur oder der ausgeprägte Fokus auf Datenschutz, machen angepasste Lösungen notwendig. Internationale Ansätze können inspirieren, müssen jedoch an die lokalen Anforderungen angepasst werden, ohne dabei die Innovationsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Eine erfolgreiche Skalierung ist nur dann möglich, wenn alle Bausteine zusammenspielen: standardisierte Daten, rechtliche Sicherheit, gut ausgebildete Teams und vertrauensvolle Partnerschaften. Experten wie Dr. Sven Jungmann unterstützen dabei, diese Herausforderungen zu meistern. Mit seinem Wissen in digitaler Gesundheit und KI-Anwendungen hilft er Organisationen, von experimentellen Projekten zu skalierbaren und produktiven Lösungen überzugehen. So können Investitionen und neue Initiativen gezielt und effektiv genutzt werden.

Initiativen wie der European Health Data Space schaffen die Grundlage für eine zukunftsfähige, KI-gestützte Gesundheitsversorgung. Jetzt liegt es an den Organisationen, diese Möglichkeiten zu ergreifen und KI über die Pilotphase hinaus erfolgreich in den Alltag zu integrieren.

FAQs

Wie kann die IT-Landschaft in deutschen Krankenhäusern standardisiert und die Datenqualität nachhaltig verbessert werden?

Die Vereinheitlichung der IT-Strukturen in deutschen Krankenhäusern und die Steigerung der Datenqualität setzen Systeme voraus, die effektiv miteinander kommunizieren können. Das bedeutet, dass einheitliche Datenstandards und Schnittstellen eingeführt werden müssen. So lassen sich Brüche zwischen unterschiedlichen Systemen minimieren, und die Zusammenarbeit wird deutlich effizienter.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Entwicklung und Anwendung von ethischen Richtlinien. Diese sorgen dafür, dass der Umgang mit Daten verantwortungsvoll erfolgt. Das stärkt nicht nur das Vertrauen von Patienten und medizinischem Fachpersonal, sondern bildet auch eine solide Basis für die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Wie können rechtliche und ethische Herausforderungen wie DSGVO und der EU AI Act bei der Einführung von KI im Gesundheitswesen gemeistert werden?

Rechtliche und ethische Herausforderungen, wie die Einhaltung der DSGVO und des EU AI Acts, lassen sich mit einem klaren und durchdachten Ansatz bewältigen. Besonders wichtig ist dabei, dass KI-Systeme transparent und erklärbar gestaltet werden, um das Vertrauen von Patienten und Fachpersonal zu gewinnen. Gleichzeitig müssen die strikten Anforderungen des EU AI Acts, etwa der risikobasierte Ansatz und der Schutz grundlegender Rechte, konsequent umgesetzt werden.

Die DSGVO spielt eine zentrale Rolle, vor allem im Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Forschern und Ethik-Experten ist entscheidend, um mögliche Verzerrungen und Risiken frühzeitig zu erkennen und kontinuierlich zu bewerten. So kann sichergestellt werden, dass KI-Systeme nicht nur technisch einwandfrei, sondern auch rechtlich und ethisch verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden.

Wie kann die Akzeptanz von KI-Technologien im Gesundheitswesen bei medizinischem Personal gefördert werden?

Die Einführung von KI-Technologien im Gesundheitswesen kann auf Widerstand stoßen, doch mit den richtigen Ansätzen lässt sich die Akzeptanz deutlich verbessern. Ein entscheidender Schritt sind gezielte Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Sie bieten medizinischem Personal die Möglichkeit, sich mit den Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von KI auseinanderzusetzen. So können Unsicherheiten abgebaut und Vertrauen in die neuen Technologien geschaffen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die klare Kommunikation: KI sollte als unterstützendes Werkzeug verstanden werden, das menschliches Fachwissen ergänzt – nicht ersetzt. Wenn die Integration transparent erfolgt und der Nutzen sowohl für Patienten als auch für Mitarbeitende im Vordergrund steht, lassen sich Vorbehalte deutlich reduzieren. Eine solche Herangehensweise kann helfen, KI-Technologien erfolgreich in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Verwandte Blogbeiträge

- KI-Implementierung: Häufige Fragen beantwortet

- AI-gestützte Risikostratifizierung im Gesundheitswesen

- Integration von KI-Diagnostik in klinische Abläufe

- Skalierbare KI-Integration: Herausforderungen und Lösungen

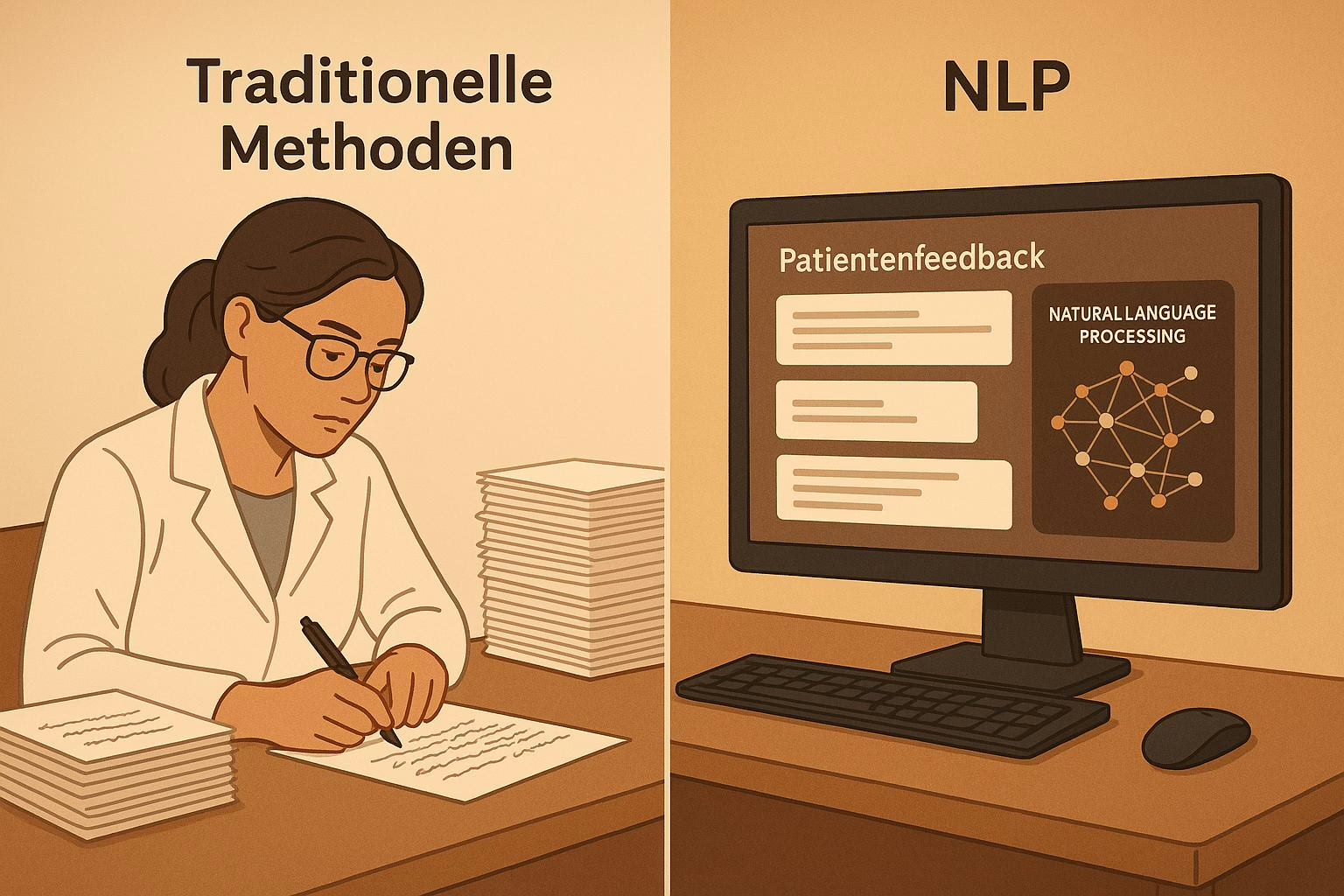

NLP vs. Traditionelle Methoden: Patientenfeedback analysieren

Wie analysiert man Patientenfeedback am effizientesten? Manuelle Methoden und NLP-Systeme bieten unterschiedliche Ansätze. Beide haben Vor- und Nachteile, die sich je nach Anforderungen einer Gesundheitseinrichtung lohnen können.

- Manuelle Methoden: Gut geeignet für detaillierte Einzelfallanalysen, aber zeitaufwendig und schwer skalierbar.

- NLP-Systeme: Ideal für große Datenmengen, schnell und konsistent, jedoch technisch anspruchsvoller in der Implementierung.

Kombination beider Ansätze: NLP kann Feedback vorsortieren, während komplexe Fälle manuell bearbeitet werden.

Vergleich auf einen Blick:

| Kriterium | Manuelle Methoden | NLP-Systeme |

|---|---|---|

| Geschwindigkeit | Langsam | Sehr schnell |

| Skalierbarkeit | Begrenzt durch Personal | Verarbeitung großer Datenmengen möglich |

| Genauigkeit | Kontextbezogen, aber subjektiv | Konsistent, jedoch abhängig von Datenqualität |

| Kosten | Steigende Personalkosten | Höhere Anfangsinvestition, langfristig günstiger |

| Mehrsprachigkeit | Sprachkenntnisse erforderlich | Automatische Unterstützung verschiedener Sprachen |

Fazit: Kleine Praxen profitieren oft von manuellen Methoden, während größere Einrichtungen mit NLP-Systemen effizienter arbeiten können. Eine hybride Lösung kombiniert die Vorteile beider Ansätze.

Natural Language Processing: Analyzing Clinical and Mental Health Notes

Manuelle Methoden zur Analyse von Patientenfeedback

Manuelle Ansätze sind ein fester Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens und bilden die Grundlage vieler Systeme zur Verarbeitung von Patientenrückmeldungen. Sie setzen vor allem auf menschliche Expertise und bewährte Verfahren, um Feedback zu analysieren und auszuwerten.

Manuelle Überprüfung und Umfragemethoden

Ein klassischer Ansatz besteht darin, dass speziell geschulte Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung oder Patientenbetreuung jede Rückmeldung individuell prüfen und bewerten. Diese Fachkräfte ordnen das Feedback vordefinierten Kategorien zu, wie beispielsweise Behandlungsqualität, Servicefreundlichkeit oder Wartezeiten.